The Tautology of Zen and Contemporary Art Rhetoric

An Intertwined Discussion (Part 1):

The Atomic Bomb and Suzuki Zen

By Fuoco B. Fann

This essay is written in Chinese and can be easily translated by your browser.

摘要:本文分四部分:第一部分《原子弹与铃木禅》追溯美国原子弹结束二战,“铃木禅” 作为日本文化反噬美国;第二部分《禅与反主流文化顿悟或报应》审视自 1950 至 1960 年代 “禅” 从日语 “ゼン” 转译为英语 Zen,即 “铃木禅” (Suzuki Zen) 对美国文化艺术的启示或影响,“禅” 作为 “新纪元亚细亚思想” (New Age Asiatic thought) 与美国当代艺术 “和亲” 的侧影。第三部分《哲学禅与艺术禅》分析 “禅” 对丹托和凯奇的启示及西方 “修正禅”;第四部分《马瑟韦尔心智自动论与鲁山炻釉抽象意识》论述马瑟韦尔抽象绘画的哲学思想及其 “心智自动论” (psycho-automatism),与中古中国抽象意识现象。

静观当下中外学界时序风尚:“惑者既失精微,而辟者又随时抑扬,违离道本,苟以哗众取宠!” 为学日损,损之又损,束书不观,游谈无根,管窥蠡测,蔚然成风。本文不惮其烦,骈拇枝指,着意选择引述文献史料,或为学界专业资深经典、或是史实批评缜致论证,旨在慎读考据原著,谨饬耳食之学,就事论事,文本求证,翼望为构建当代艺术理论书写的底层逻辑、基础概念抛砖引玉。笔者志在据实直书,既无意也无能对人对事下定义做结论,惟求真意识不泯,谌效绵薄意愿不减。

禅与艺术缠说 (一)

——原子弹与铃木禅

范炳煇

一、原子弹:革命禅

1945 年 4 月 12 日,美国总统罗斯福病逝,杜鲁门继任第 33 届总统。7 月 26 日,杜鲁门发布《波茨坦公告》,要求日本政府无条件投降,并警告否则日本将面临 “迅速而彻底的毁灭”。8 月 6 日,在未获答复的情况下,一架美军轰炸机前往日本,内装名为 “小男孩” 的原子弹,在广岛时间上午 8 点15 分,“小男孩” 投下的几分钟内,约八万人当场毙命。8 月 9 日,另一架美军轰炸机飞往长崎,机上载着名为 “胖子” 的第二颗原子弹,“胖子” 投下一分钟后,三万九千多名男女老少即刻丧生。两座城市瞬间被原子弹夷为平地,迫使日本 6 天后无条件投降。1945 年 9 月 2 日,第二次世界大战结束。

1946 年 1 月,美国人类学家露丝 · 本尼迪克特 (Ruth Benedict 1887-1948) 出版《菊与刀:日本文化模式》,内容基于她 1944 年受 “美国战时情报局” (Office of War Information) 委托,协助政府预测日本战时行为、解决是否占领日本,以及如何管理日本等问题。本尼迪克特以文化类型理论、人类学方法,对即将战败的日本进行研究所得出的综合报告编辑成册【1】。尽管自从《菊与刀》出版以来,已受到多方面质疑,诸如本尼迪克特完全依赖二手资料,无实地考察,论述流于空泛教条;在西方民族中心主义观点下,把意识形态与文化混为一谈,片面归结日本文化为静止不变的耻感文化;刻意回避日本军国主义历史等严厉批评。但该书始终保持着其学术影响力,直至 1990 年代,人类学家们依然在陈述此书造成的影响:“在某种意义上,自1946年问世以来,我们所有的后续研究都像是在为《菊与刀》撰写注脚”【2】。

图1. 本尼迪克特 1937 年

本尼迪克特在《菊与刀》中,首次提出她的 “文化类型” 理论:“罪感文化” (guilt culture) 与 “耻感文化” (shame culture) 范式。她的结论是,日本文化为 “耻感文化”,美国文化为 “罪感文化”,在耻感文化中,人的行为因受外在评判与社会排斥的恐惧而被制约;而在罪感文化中,人的行为动力源于内化的道德观念。本尼迪克特以 “菊” 与 “刀” 作为为文化 “符号”,界定日本文化基于矛盾的双重性:“尚礼而好斗,爱美而黩武,傲慢而谦卑,喜新而顽固,服从而不驯,忠诚而背信,无畏而怯懦,刻板而新潮……”【3】 无论本尼迪克特的结论对与错,此理论在盟军占领日本期间,深刻影响了美国人对日本文化的认知,同时推动了 “耻感文化” 与 “罪感文化”,这个人类学 “经典” 范式,在现代知识界的普及【4】。

1948 年《菊与刀》日文译本发行后,在一定意义上不仅深刻影响日本人 “耻感文化” 的自我认知【5】,同时也 “唤醒” 了美国清教徒根深蒂固的 “罪感文化” 的自我认知。早在 1945 年 7 月 25 日,美国总统杜鲁门决定向日本投放原子弹前,在日记中写到:“我们已经揭开了人类历史上最恐怖的炸弹之谜,这或许是继诺亚与其神异的方舟之后,幼发拉底河谷时代所预言的灭世之火。”【6】 杜鲁门提到 “诺亚方舟 (即大洪水)”,及 “灭世之火 (即末日审判)” 《圣经》术语,似乎预示着 “罪感文化”,在某种程度上的 “觉醒”。

学术界常常把 “意识形态” 与 “历史”、“文化” 混为一谈;刻意划分 “精英文化” (Elite) 与 “大众文化” (Popular)、“大传统” (Great 或 “正统”) 与 “小传统” (Little “民间”) 的区别,此风既是学术界通病,也是所谓的学术新说 “突破” (breakthrough) 的有效手段。中国宗教学家司马虚 (Michel Strickmann 1942-1994) 指出,美国学者用 “精英” 与 “大众” 概念,织成一件 “花呢套装”:面子是时尚行话和政治立场,里子是美国 “新教徒的负罪感、街区聚众闹事”、及 “白人醉心 ‘自由癖’,面对少数族裔及其文化的痛苦自我忏悔”【7】。在这种意识形态与文化的纠缠中,面对广岛、长崎顷刻夷为平地,数十万人命丧瞬间,美国人显然是在 “新教徒的负罪感”,及 “对少数族裔及其文化的痛苦自我忏悔” 心态下,透过本尼迪克特 “文化类型的双重性”,看到了日本 “禅” 精神智慧:既包涵古老的亚洲智慧底蕴,更离不开阐释者的新创造。在美国新教 “古板正统” 与 “离经叛道” 的撕裂中,肩负起 “创造” 重任,则意味着一个新生使命的开始,至 1958 年《时代》周刊呼吁:“禅佛教以每分钟的速度越来越时髦”【8】。

同年号称美国狂野生活 “圣经” 的《达摩流浪者》问世,“禅” 著名推手之一诗人杰克 · 凯鲁亚克 (Jack Kerouac 1922-1969) 满载着对 “永恒解脱与极乐” 的 “祈祷”,预言美国 “禅疯子” 即将掀起一个 “背包革命”、漫游美国 “写下莫名浮现在脑海中的诗句”,在拒绝 “工作、生产、消费” 社会体系的同时,“将善待他人,向众生展现永恒自由的远景”,“Zen ゼン禅时髦” 在美国抵达巅峰【9】。抛开既要拒绝 “工作”,又要 “善待他人”,这个 “禅疯子背包革命” 无解矛盾后文专论,掀起这场美国革命的理论推手,英国人艾伦 · 瓦茨 (Alan Watts 1915-1973) 首先肩负起了自己的历史使命。、

图2. 瓦茨 1960 年代

瓦茨出生在伦敦郊区奇斯尔赫斯特镇一个中产阶级家庭,其母信仰人生是一场考验,最终将被裁定灵魂是否得到救赎或永堕地狱。瓦茨童年的精神信念家教,始于家中二楼一间阴冷无暖的浴室,在这个 “苦寒之地”,保姆为他诵读圣经故事,母亲教他祷文,必要时拳掌相加。因母亲婚前在海外传教士子女寄宿学校任教,楼下客厅里摆满了学生家长的馈赠,中国花瓶、日本挂毯坐垫、印度黄铜茶几等可谓富丽堂皇,楼下 “温暖华美” 与楼上 “冰冷荒芜” 的对照,使瓦茨自童年起十分向往东方。父亲见他天资聪颖,喜欢写作,常带他去伦敦的佛教道场,瓦茨不负父望,15 岁 (1931) 成了该道场期刊《中道》的编辑,16 岁出版小册子《禅宗概论》,并在那里结识了铃木大拙,五年后出版了他的第一本书《禅宗精神》【10】。

图3. 瓦茨 7 岁

1937 年,瓦茨在伦敦佛教道场遇见了美国富家女子埃莉诺 · 艾佛雷特 (Eleanor Everett) 次年成婚,尽管两人自称佛教徒,婚礼却以圣公会教仪式进行,后移居纽约。不久埃莉诺抑郁成疾,宣称某日在圣帕特里克教堂看到了 “耶稣现身”,此时瓦茨也沉溺于基督教神秘经验体会,两人立即放弃了表面信奉的佛教,举家迁至伊利诺伊州埃文斯顿。瓦茨在席博瑞西方神学院 (Seabury-Western Theological Seminary) 深造并获神职,此后六年在西北大学任校园牧师。1950 年,埃莉诺向教区主教坦陈,瓦茨与多名女子有性关系,自己也另有情人,瓦茨不得不离婚并辞去神职,同时也失去了前妻家族的财富保障,为了生存次年接受邀请迁居旧金山,协助弗雷德里克 · 施皮格尔伯格创建美国亚洲研究学院。瓦茨这一次又放弃了名义上的基督教信仰,重归 “佛教徒” 身份,除了在学院任教,经常出入广播和电视节目【11】。

图4. 瓦茨和艾佛雷特婚礼 1938 年

1956年,瓦茨出版《禅道》一书奠定了声名,用他自己的话说,这本书成了 “小众畅销书”,之后声望与日俱增,数以万计的人涌入他的讲座、阅读他的著作。然而正如凯鲁亚克的预言:这是一场 “禅疯子” 的 “背包革命”,瓦茨的个人生活充满 “革命”,三次婚姻外加情人、酗酒成性,58 岁死于心脏病 (一说瓦茨晚年每日一瓶威士忌,酒精过量导致死亡)【12】。1992 年,琼 · 伯顿 (Jean Burden) 曾为瓦茨长久情人,公开陈述了个人看法:“瓦茨为人放荡不羁,酗酒无度,女人对他来说,像令猫沉迷的猫薄荷 (catnip)。而最终令我无法忍受的,是他在道德上的虚伪。”【13】

瓦茨名声鹊起,非议者也与日俱增,学术界斥其为 “通俗贩子”,禅修界轻视瓦茨缺乏正规禅训练而看轻他,因为瓦茨坚持 “禅修不必打坐” 【14】。瓦茨生前明确宣告:“我不赞成从远东 ‘进口’ 禅宗,因为禅宗与那些我们极为陌生的文化制度紧密交织。但无疑我们能从中领悟或扬弃某些精粹,并以我们自己的方式加以运用……无论对知识分子还是文盲群体都一样。”【15】 2018 年,瓦茨的女儿安妮 · 瓦茨 (Anne Watts) 在采访中说,人们发现瓦茨 “既是酒鬼又是风流之徒,将他拉下了神坛,但他的所做却证明了其价值。人们仍然从世界各地给我们写信,诉说他的作品在某种程度上继续改变着人们的生活。”【16】

二、神智学:铃木大拙

无论瓦茨试图以何种方式领悟、或扬弃禅宗精粹,并以 “自己的方式加以运用”,毋需质疑,无论对于瓦茨本人,还是对这场 “禅疯子的背包革命” 旗手凯鲁亚克来说,真正 “禅” 精神启示,皆源于铃木大拙,因为铃木的 “文本禅” (非 “禅修”) 深深契合当时的西方心灵。根据加拿大国际亚洲研究学会 2015 年 “铃木禅叙事” 宣称:“铃木大拙不仅为现代西方竖起了一面映照道德矛盾的 ‘灵性之镜’ (此 “灵性” 指spiritual “精神性”,非宗教性或佛性),他以禅宗 ‘赴西方使者’ 非官方身份,将毕生事业织入了历史经纬,促使现代全球社会重新审视其认知范式、精神追求与运作模式。作为荣格、瓦茨、梅顿、金斯堡、海德格尔、凯奇、施耐德等国际文化巨擘的导师,铃木成功地跨越文化、社会与世代鸿沟,鼎力构建了一种影响尚未完全显现的新历史意识。”【17】 这个 “铃木元叙事” 学生名单上,常常还有汤因比、赫胥黎、弗洛姆、霍妮等著名人物。

图 5. 铃木 大拙 贞太郎 1870-1966

在 “铃木元叙事” 中,铃木 “鼎力构建” 起来的 “新历史意识”,是完全建立在 “铃木文本” 上的 “铃木禅” 意识,铃木作为 20 世纪诸多 “国际文化巨擎的导师”,与史实多有出入。2016 年,将海怒 (浙江理工大学宗教文化研究所所长,哥伦比亚大学佛教研究访问学者),与佛尔 (Bernard Faure 美国国家人文与科学院院士、前斯坦福大学佛教研究中心主任、哥伦比亚大学日本宗教研究中心主任) 的简单对话,或许道出了 “铃木元叙事” 背后那个,实际上更接近史实的 “铃木小叙事”。将海怒:“就域外而言,禅的复兴很大程度上是铃木大拙的系列英文禅学和海瑞格 (Eugen Herrigel [本人曾是个积极的法西斯主义者]) 著作《禅与箭艺》的畅销所推动,它同样刺激了日本禅学的复兴。然而就中国大陆而言,直到 20 世纪 80 年代大部分学者 (和普通人) 才接触到铃木大拙的禅学。禅在那个时代成为某种大众文化,它是转型时期中国人的心灵鸡汤,也是一种中国文化寻根趋向”。佛尔:“你的看法是正确的”【18】。

对于相对富足、也更迷惑的当下人来说,不仅在中国,也在美国 (西方),这个 “心灵鸡汤” 或 “寻根趋向”,已经发展成一个升级版 “新纪元亚细亚灵性” (New Age Asiatic Spirituality) 的渴望:先把禅宗与海德格尔绑定,再以 “当代艺术” 与 “禅” 和亲,然后真真切切演绎出一个或灵性神秘、或雅俗共赏的 “禅叙事套话” (Zen Mise en abyme),一个无限后大众娱乐 “禅经”。可简单的问题是:禅宗这本经与 “铃木禅经”,究竟是不是同样的 “佛经”?向往的是不是同一片 “净土”?

先看看海德格尔。他对 “东亚思想” 包括 “禅宗” 的基本想法,可以从他与日本现代哲学家的交流,及 1950年代初,他与从山西移居台湾的天主教牧师成世光合作翻译《道德经》(没完成) 诸事件见一斑。1956 年,纽约大学学者威廉 · 巴雷特 (William Barrett 1913-1992),在为铃木著作序言中写道,海德格尔读铃木的佛教著作时说:“如果我理解无误,这些正是我在所有著作中试图表达的东西!” 多半个世纪以来,这句话是否出自海德格尔虽然无法考证,但一直都是流口常谈的佳话;而海德格尔 1958 年与日本哲学家、禅学者久松真一 (Shin’ichi Hisamatsu 1899-1980) 就艺术对话时,所说更为靓丽:“显然以我们的思想……难以企及日本人已抵达的境界”【19】。

海德格尔与禅宗的亲缘似乎无疑。可在 1966 年,海德格尔接受德国《明镜周刊》采访时,谈到如何改善或 “转化” 现代世界时,却道出了心里话:“我深信只有在现代科技世界诞生的源头处,才能为 ‘转化’ Umkehr 这个世界做好准备。换言之,以禅宗或其他东方世界的经验,无法实现这个转化。为实现这个思想转变,我们需要欧洲传统的帮助,并对其重新诠释。只有同根同源的思想,才能实现思想的转变。......这是黑格尔意义上的 ‘超越’ Aufgehoben,不是被搁置,而是被超越,但这并非单凭人力所能及。” 此处的术语 Aufgehoben 一词,是黑格尔辩证法的核心术语,包涵扬弃、提升之后再纳入一个更大、更丰富的整体之意,这也就是黑格尔哲学的核心原则:“优等原则战胜低劣原则” (das höhere Prinzip siegte über das minderwertige)【20】。海德格尔的心里话,应该引起我们对所谓的 “禅”,到底如何对西方文化影响而深思。即便是在海德格尔眼里,虽然西方思想 “难以企及日本 (禅) 已抵达的境界”,但 “禅” 终究还是 “低劣原则”,需要被西方 “优等原则” 纳入而超越。

再看看 “铃木禅” (Suzuki Zen)。1990 年之前,无论在美国知识界或大众娱乐圈中,对铃木大拙自己及其追随者来说,“铃木禅” 始终都是 “纯正禅宗” 精髓。而 1990 年之后,越来越多的世界权威佛教学家、日本宗教学家、历史学家不约而同,开始不断审视质疑 “铃木禅” 的真面目。对中国禅宗、日本禅宗,与 “铃木禅” 渊源与分别的深究,不仅可以重新审视当下 “心灵鸡汤”、“寻根趋向”,这类 “新纪元” 的后精神施粥棚的合法化,更重要的是可以正本清源,还给读者和我们自己一个公道的真相。禅宗资深学者沙尔夫 (Robert Sharf 伯克利大学佛教研究中心主任) 在《谁的禅?再探禅民族主义》(1995) 一文中敏锐指出:“一旦被从机构性与伦理脉络上强拧下来,这种游离状态的禅,就可能被利用作为当代社会、哲学、艺术,以及政治运动的精神性 (所谓 “灵性” spirituality) 的合法性:从达达主义到日本京都学派哲学;从新纪元享乐主义到法西斯主义皆在此列。因此在深入探讨 ‘禅与民族主义’ 这一命题之前,我们必须要谨慎审视,我们说的究竟是哪种禅。”【21】皮之不存,毛将安傅?审视 “禅” 的多元定义,在当下多元论述中,是势在必行的要务。

铃木大拙,原名铃木贞太郎 (Suzuki Teitarō),大拙 (Daisetz) 为法名,生于 1870 年,父亲鈴木良準 (Suzuki Ryōjun 卒于 1876) 受过良好教育,曾任加贺藩前田氏御医,虽与当地临济禅瑞光寺有渊源,但受儒家世俗思想、及西方思想影响远甚于佛教,铃木自幼浸染在家里私藏的汉籍和西学著述中。母亲鈴木増 (Suzuki Masu 卒于 1890) 信奉浄土真宗,醉心于 “秘事法門” (hiji bōmon),铃木幼年在好 “神异” 的母亲主导下,有过 “神异附肉身” 体验。铃木六岁时 (1876) 父亲去世,家道至此中落而不得不辍学一段时间。美国日本学、日本宗教学学家多宾斯 (James C. Dobbins) 指出,铃木幼年的拮据生活背景,或许是铃木成年学术成就斐然的动力之一,也是他“始终都惦记着,从出版物和演讲中获得的版税、稿酬和讲课费的原因。”【22】 多宾斯经过数十年铃木研究,多次赴日本讲学并实地考察,在 2024 最新研究中,提出两个根本质疑:

图6. 铃木在公开法庭出版社办公室 1902。图片松丘文库 ©

1) 铃木大拙禅修境界与禅修资格问题。铃木少年时期资质虽属中下 (见 Watakushi no rirekisho 私の履歴書),但英语出类拔萃,获得英语教师资格证书,在能登和美川两地以教授英语补贴家庭。自 1891 年到 1897 年,铃木在园觉寺作为俗家弟子修行期间,师父釈宗演 (Shaku Sōen 1860-1919) 十分赏识铃木的才智和英文造诣,委托铃木把自己 1893 年芝加哥世界宗教大会演讲稿译成英文,举荐铃木给美国公开法庭出版社总编卡鲁斯 (Paul Carus 1852-1919) 做翻译助手。铃木晚年自称从1897 至 1908年,第一次去美国是为了与卡鲁斯合作,包括翻译《道德经》。但铃木当时的工作职责实际是校对员,因此 1898 发行的《道德经》封面只有卡鲁斯的名字。铃木去美国后一直与宗演书信往来,1905至1906年宗演赴美巡回讲学期间,铃木担任向导和翻译,师徒情谊不可谓不深【23】。1909年铃木回到日本在学习院教授英语,周末或闲暇都在镰仓随侍宗演至 1919 年宗演圆寂。虽然这十年是铃木生涯中最系统的临济宗修行阶段,为他日后成为禅学权威奠定了根基。可此处的核心问题是:铃木在这十年中虽然学术领域成就卓著,并成功拓展了宗演构建现代跨国佛教的宏图,但铃木始终未得到宗演的 “法嗣认证书” (shihō no deshi 嗣法の弟子),宗演同期弟子中获此证书者至少有八人 (注释中附有详尽名单)【24】。

图 7. 保罗 · 卡鲁斯翻译的《老子道德经》扉页,由公开法庭出版社于1898年出版。

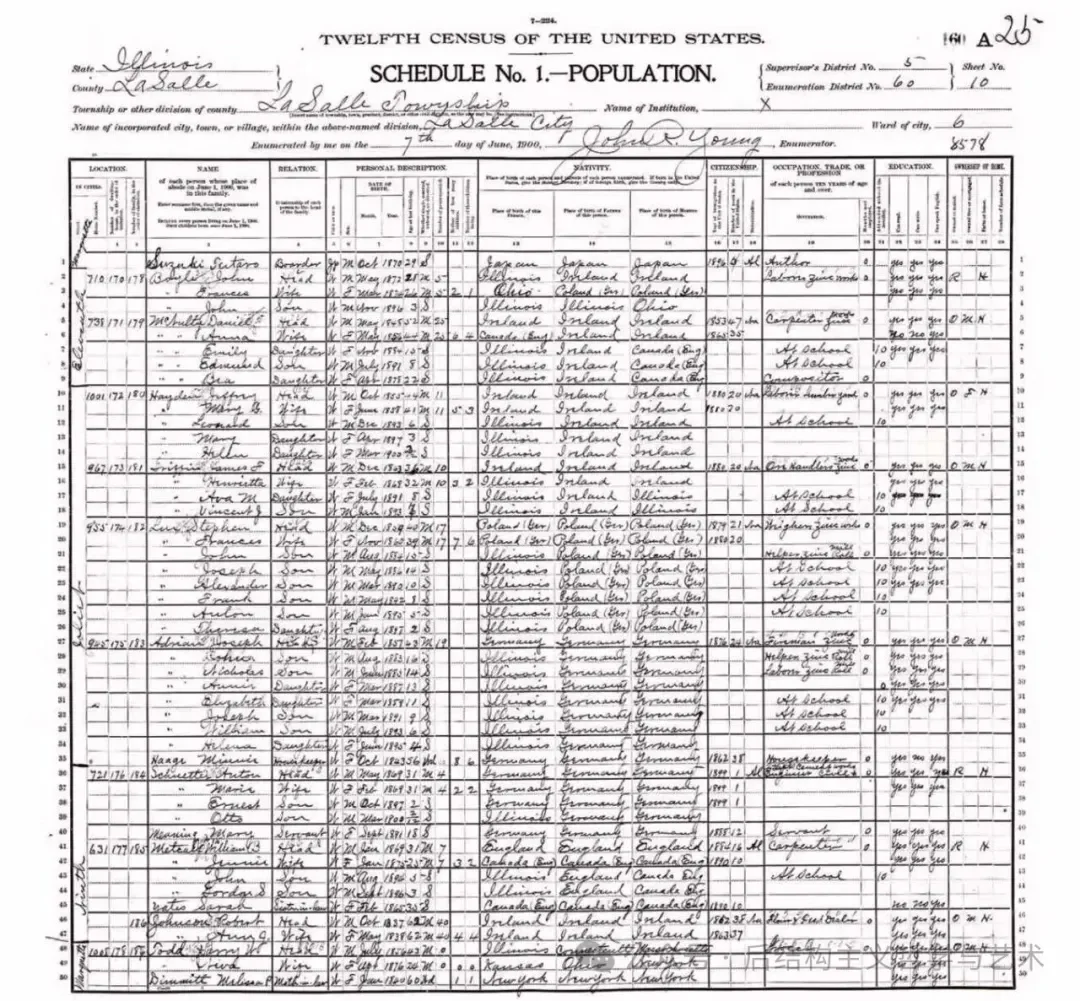

图8. 1905 年伊利诺伊州拉萨尔市电话簿上,铃木的职业是 “作家”。1900 年拉萨尔市美国人口普查页,铃木的姓名及信息位于首行,铃木身份标注:“铃木贞太郎,校对员,任职于公开法庭出版社,居于马凯特街 959 号”,“校对员” 显然不如 “作家” 体面,这表明铃木在拉萨尔市不被视为地位显赫之人。

2) 婚姻是铃木学术成就的基础。众所周知铃木大拙的 “禅思想” 深受 “斯维登堡主义” (Swedenborgianism), 尤其是 “神智学” (或 “证道学” Theosophy) 影响。铃木的婚姻在当时日本学界非常罕见,他取的新娘是美国女子莱恩 (Beatrice Erskine Lane 1875-1939),毕业于哈佛大学附属女子学院。莱恩通常被描述为聪慧贤良,后皈依佛门协助铃木禅学述著作,共同编撰 1921 年京都大谷大学创刊的《东方佛教》杂志,然而近十年来最新研究表明,史实可能恰恰相反。莱恩在 1908 年并获得哥伦比亚大学社会工作学硕士学位,本人是一位有自己的世界观,宗教观极其复杂,博览群书、文笔精湛的作家。她不仅协助铃木完成了许多英文著作,更影响了铃木的基本思想思路,若非莱恩的出现和帮助,铃木或许不会成为国际公认的佛学专家【25】。

图 9. 约1916年,铃木、妻子莱恩与他们收养的混血儿艾伦 · 胜在东京。 松丘文库 ©

1909 年铃木返回日本,他的英语能力比他的佛学造诣更受到社会认可,所获的学术声誉不是佛学研究,而是斯威登堡神学与神秘主义思想的研究和翻译。从 1910 年铃木把斯威登堡代表作《天堂与地狱》译成日文,到 1915 年铃木连续翻译了斯威登堡的四部长篇著作,撰写了颇具规模的斯氏思想研究专著,因此在日本被公认为斯威登堡思想研究专家,铃木直到晚年对这一成就仍旧感到十分自豪。若说斯威登堡神学是铃木早期学术的核心关注点并不为过,而这个核心关注点,却与莱恩的影响分不开【26】。

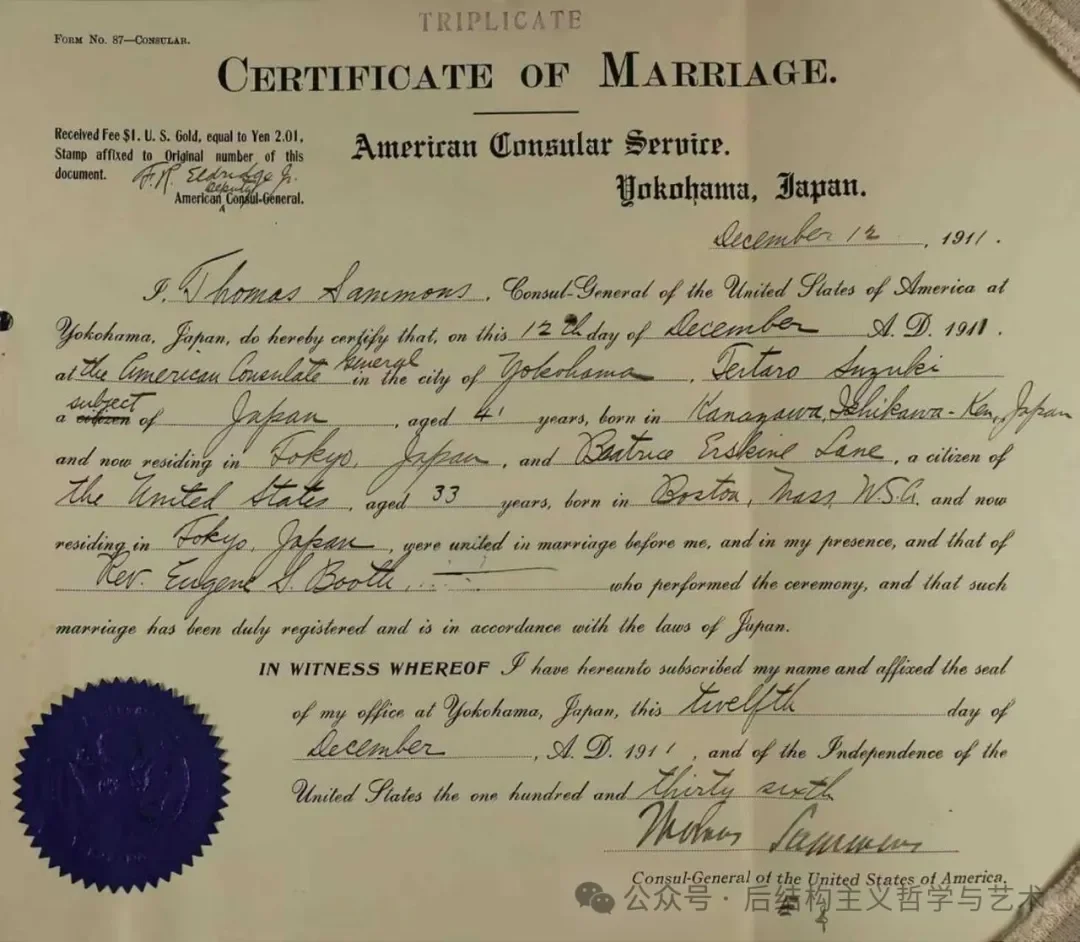

图10. 铃木与莱恩的结婚证书,由美国驻横滨领事馆于1911年12月12日签发。

铃木和莱恩的结婚证显示,他们的婚姻是基督教仪式,主婚牧师布斯 (Rev. Eugen S. Booth 1850-1931) 是美国 “归正会” (the Reformed Church of America) 传教士,时任横滨 “菲莉斯女子学校” 校长,此事实证明莱恩结识嫁给铃木后,并未放弃基督教信仰。莱恩的宗教观虽极具包容性,包括对佛教的探索,但集中体现在她对 “神智学” 的投入,生前也没有完全摒弃基督教信仰与实践。1920 年《神智学学会》在东京设立分会,莱恩与母亲及铃木都是创始人,铃木担任过短期会长【27】。神智学的核心精神是:信仰可以不论出处,只要具有哲学性、神秘主义思想,以及灵性 (精神性 spirituality) 的真理都可以接纳,神智学不仅是一种人生态度,是要把人生的不同态度,归结为一种态度。正如神智学创始人布拉瓦茨基 (Helena Blavatsky 1831-1891) 的名言所示:“以据此观点每个伟大的思想家与哲学家,特别是每一种新宗教、哲学流派或教派的创始人,本质上都是神智学者。因此从每一缕新生思想初现曙光,使人们本能地寻求表达独立见解之道起,神智学和神智学者便已存在。”【28】

无论铃木是否明言,神智学这一流行信念对他的影响一定不可估量。而在另一方面,上世纪二三十年代那些最接纳铃木著作的西方读者,都带着神智学式的开放思维模式。也就是说在 1936 年伦敦 “世界信仰大会” 之前,铃木著作的核心读者群,正是通过像莱恩这类持有“神智学”、兼容不同宗教兴趣的读者,佛教才成为备受关注的主题。这也意味着在 1927 到 1938年之间,铃木在西方最具影响力的著作,都是在莱恩这个深谙当时宗教思维路径的顾问协助下完成的。她不仅校订铃木的书稿,更是从西方视角为铃木指点出,哪些内容更能引发西方人的共鸣,这或许正是为铃木奠定学术权威基础,其著作能在那个时期取得巨大成功的原因。事实上铃木最具影响力的著作,都是在莱恩生前完成的,后来具有影响的著作多为早年著作的编辑再版【29】。对于深受神智学影响这一事实,铃木自己虽没有直言,但确有精准表述:“禅既非宗教亦非哲学,而是一切宗教和哲学的精髓”,“是支撑所有宗教的精神本质。”【30】

三、铃木禅:沙文主义

佛尔早已指出,“禅学研究的真正兴起立足于铃木大拙和胡适之间的著名争论,作为对铃木精神主义和超越观点的回应,胡适申明其历史主义观点——受胡适影响,柳田圣山后来继续以历史主义工作”。“铃木提供的是偏见理想化的禅,它来自想象。这是铃木影响的最坏的部分,自然也是铃木世界的一部分。事实是,1960 年代人,例如我,十分信任这种禅的图像,没有意识到其中的民族主义观念。后来逐渐明了的是,铃木通过《禅与日本文化》及其他一些书籍将禅与武士道精神又重新结合起来。”【31】 2009 年佛尔在《印象佛教》一书中写道:

铃木成功地说服了他的西方读者,禅宗足以与基督教神秘主义精华相抗衡,甚至超越了东西方所有形式的神秘主义,因此构成了一个独特的历史现象。铃木由此得出结论:禅既非宗教亦非哲学,而是 “所有宗教或哲学的精髓”。因此不论佛教徒还是基督徒皆可修习禅法 [“铃木禅”],“就像大鱼小鱼皆自得于同一汪洋”。如此将禅比作海洋,而修禅则会带来罗曼 · 罗兰所说的 “海洋之感”:这种融于浩瀚实相中的体验。精神分析学派创始人弗洛伊德,把这个 “海洋感” 视为原始自恋;铃木把禅修冥想的目标 “无心” (日语 “mushin”) 翻译成 “无意识”,使得禅对精神分析学的重构产生了重大影响,而这个翻译同时也剥离了禅的宗教特质,将禅宗转变成了一个理疗体系 【32】。

自 1990 以来,当代西方学者对 “铃木禅” 质疑和审视,在学术界外很少有人注目,这种认知上的空白,促使了 “铃木元叙事” 的流行。不少美国宗教、佛教、禅宗专业学者指出,“铃木禅” 以神智学的思维模式,自诩超越基督教等其他宗教体系,宣称 “禅” 包容了永恒主义。如科勒斯 (Roger Corless) 的研究表明,铃木对基督教教义与其象征性意义的阐释远离正统,铃木的神学知识流于表面,对基督教神学的认知远远低于预期水平【33】。铃木构建了一个浪漫化的禅学景观,实际上难免 “反向东方主义” 之嫌,是一个非历史、非佛教传统、非学术,主观意识与带有传教士观念的禅学景观,其核心不仅标榜 “禅” 超越佛教各派,更暗藏着日本文化的优越感。佛尔因此感叹道:

事实上,铃木在他 1945 年撰写的书里依然谈及日本文化的 “美”,并且这种 “美” 和武士道精神有关联,这令人震惊。就在这本书里,铃木比较了 “日本精神” 和 “西方理性主义”,后者导致了广岛原子弹轰炸事件。他写道:西方思想按了一下按钮,广岛顿时化为灰烬。在对比中,铃木引用了一位日本将军的描绘 “樱花” 的诗句。就在此处,铃木声称,存在着 “西方理性主义” 和 “日本直觉精神” 之间的差别。我忍不住要说:“天哪!你难道不应该为日本军队的所做作为表示一下道歉的姿态吗?” 铃木继续推销他的 “纯粹的”、“美丽的” 日本禅 (Zen),对于战争和帝国主义无片纸之言【34】。

禅修行者兼学者维托里亚 (Brian Victoria 美国佛教曹洞宗僧侣、日本京都国际日本文化研究中心访问研究员),1997 年出版的《禅宗战争》一书中指证,日本禅宗界自明治维新至二战后期,始终与日本军国主义共谋【35】;而铃木一生都在为 “武士道” 辩护,他对日本军国主义的暧昧支持,在其写作中随处可见。1906年,即日俄战争日本获胜的第二年,铃木写道:“武士道的生命观与禅宗并无二致。日本人在临终之际表现出的平静甚至喜悦,日本士兵在面对绝对优势的敌人时,普遍展现出的英勇无畏,以及武士道所大力倡导的公平对待对手,所有这些都源于禅宗的修行精神,而非某些人认为的东方人特有的盲目宿命观念”【36】。

铃木说 “武士道” 与 “美丽的禅”、“纯粹的禅” 无二致,真切体现了他的日本民粹主义精神。日本击败宿敌俄国第一年 (1905 年11 月),立刻强迫朝鲜成为日本的保护国;1910 年 8 月彻底吞并朝鲜,从而做好了日本帝国侵略中国,在亚洲大陆扩张的准备。1912年铃木写道:“他们并不知道,重新回到日本政府手中是多么幸运。谈论独立自主之类固然很好,但他们既没有能力也没有活力自立,所以呼吁独立毫无意义。以我这样的过客的视角来看,我认为韩国应该把被日本吞并的那一天,视为其复兴之日”【37】。

难怪佛尔要说:“天哪!你难道不应该为日本军队的所做作为表示一下道歉的姿态吗?” 铃木似乎除了推销他的 “纯粹的”、“美丽的” 日本 “禅” ,确实 “对于战争和帝国主义无片纸之言”。因为在铃木心底,中国人不珍惜自己的东西,如不重视像庄子这样的思想,因为 “中国人不像印度人那样长于思考算计,往往忽视自己的思想家。”【38】 无论铃木在表扬或贬低中国人,他说得都很清楚,“禅宗真正的效力在很大程度上,是传入日本之后才得以发挥”,“与武士道合一”,并反复强调禅宗与日本人的 “相似之处”。维托里亚质问:“究竟是禅宗塑造了 ‘日本人的特征’,还是反过来,‘日本人的特征’ 塑造了日本禅宗?又或许存在某种神秘因果联系,引领二者走向同一条道路:一条 ‘毫不犹豫地勇往直前’ 和 ‘无分别心’,最终要 ‘放弃生命,勇往直前’ 的道路?”【39】 这条道路就是:日本帝国走向世界扩张战争之路。

图 11. 1953 年铃木与冈村美穗子 (Mihoko Okamura 1935-2023) 在德国科隆中央车站合影。美穗子为铃木私人助理、看护者,有 “灵魂伴侣” (soul mate) 之称,自1953年 (18岁) 起与铃木一起生活至 1966 年铃木逝世,二人并未结婚。

网络上一直流传铃木反战的说法。铃木大拙战后弟子之一,日本净土宗僧侣佐藤健明 (Kemmyō Taira Satō) 写道:“除了在 1940 年代早期,铃木对武士道保持沉默外,他在整个战争年代笔耕不辍,向佛教期刊投稿大量 ‘刻意回避’ 提及当时战争的文章”,并引用著名铃木学者桐田清秀 (Kirita Kiyohide) 的陈述:“这一时期铃木经常投稿的期刊之一《大乘禅》(Daijōzen) 几乎充满了军国主义文章,在大肆宣告 ‘圣战胜利!’ 的文章,以及 ‘死亡是最后一战’、‘神风特攻队和鱼雷的必然胜利’、‘一亿人的崇高牺牲’ 等大标题为主的期刊上,铃木一直在发表有关于 ‘禅与文化’ 等主题的文章。”【40】 毫无疑问当时的《大乘禅》期刊,所做一切都是为了宣扬日本帝国 “精神教育”。在铃木的写作中,我们通常既看不到明显支持战争的文字,也看不到明显反对战争的文字,这似乎是铃木的 “禅机”。但无论铃木当时怀有何种想法,战后他从未就自己那些可能助长极端民族主义的言行公开道歉,即便这些行为并非出于本意。维托里亚因此而质疑:“究竟是什么导致铃木在 1940 年代初,停止了撰写武士道这类与战争相关主题?这是否可能源于他反对日本与美国开战?因为此前他在支持日本自 1937 年起对中国的全面侵略。”【41】 维托里亚写道:

说到铃木反对日美开战的态度,值得注意的是他唯一的一次公开警告,是在 1941 年 9 月,即珍珠港事件爆发前三个月才迟迟到来。这个看似偶然的场合,是铃木在京都大学发表的题为 “禅与日本文化” 客座讲演结束时,铃木本已走下讲台,却又折返补充道:“日本必须更冷静、更准确地评估美国工业生产力的惊人现实。当今战争不再像过去那样仅仅取决于军事战略战术、勇气和无畏精神。这是因为生产能力和机械力量如今扮演着重要的角色。”【42】

长期以来,铃木的这段话被视为其 “反战” 立场的证据。显而易见,铃木确实反对日美开战,却是出于 “思考算计” 或 “爱国”,“而并非是佛教信仰或对和平的追求。因为铃木在美国生活了十余年,深知日本远非美国这样庞大工业强国的敌手。简单说,铃木的言论或许可以理解为一个恰当的 ‘常识判断’,因为在 1941 年的日本,这种常识已经荡然无存”。维托里亚的结论是:“因此在日本侵华这一残酷的历史语境下,最恰当的表述或许是,铃木实际上是一个将禅与武士道的关系现代化、民族主义化的娴熟倡导者。而在铃木的英文著述中,他竭力使那些容易轻信的西方读者信服,他所描述的所谓 ‘禅剑合一’,是佛教教义的真实体现。我们必须承认,在这一方面铃木的论述直至晚近,都取得了极大的成功”【43】。

早在 1966 年铃木声名大噪时,著名法国汉学前辈大师戴密微 (Paul Demiéville 1894-1979 也是拉康的汉语老师) 就指出了铃木思想的本质:“这个国家 (日本) 的几乎所有文化……都要被置于与禅的关联中阐释,禅由此成为一把万能钥匙,不仅能开启美学 (绘画、诗歌) 之门,也能开启日本军国主义之门!”【44】 引人深思的是,这个明显的 “端倪” 却一直被忽视到 1990 年代。对于美国 “禅” 的实践与研究,最好由美国人自己来说,当然这些人最好也是严谨专一的学者,而不单单是狂热的信徒,或浪漫的理想主义者。1993 年在《禅的洞见与溢见:禅传统的认识论批判》一书中,佛尔对 “铃木禅” 的核心思想、政治立场分析总结如下:

铃木思想的确属于一种本土主义,是一个应对西方挑战的尝试,这与冈仓天心 (Okakura Kakuzō 1863-1913) 对 “茶道主义” (用来与西方 “有神论” 对峙?) 的颂扬、龟井胜一郎 (Katsuichirō Kamei 1907-1966) 的 “回归东方” 一致。然而,与大多数日本本土思想家不同的是,铃木与本国人民相对疏离。他离开日本定居美国,思想后续的演变折射出他与西方价值观 (理性主义) 及思想方式 (基督教、精神分析学、存在主义、1960 年代的反律法主义) 的矛盾与对抗。铃木携美国妻子归日本以后,依靠英语教学谋生,始终游离于学术界边缘。换言之,他对禅宗传统的诉求、对日本精神 “回归本源” 的倡导,既是明治维新现代化进程,以及铃木自身暧昧的社会与知识地位共同作用的结果。多重矛盾在他身上交织体现:铃木既是反理性主义的学者,又是西化的本土主义者;既是普世主义的宗派信徒,又是禅宗实用主义的理想的倡导者;他曾因思想过于哲学化或新闻化,而被他所声称的传统代表者否定【45】。

铃木一生都徘徊在日本与美国、理性与反理性、学术与反学术、僧侣寺庙与俗家居士 (包括居家经济收入与支出) 的门槛上。铃木的这种两难与纠结,对于当代 (后现代) 人来说,恰恰具有不可思议的魅力。而在这个美丽而浪漫的表象之下,铃木精微思考与实践算计的 “禅机” 也清晰可见。当然,读者需要情愿来看:

毫不奇怪,二战期间铃木思想中的民族主义与文化沙文主义元素急剧上升,其思想对西田几多郎 (Nishida Kitarō 1897-1945 号称日本现代哲学第一人) 产生了深远影响,他的两部著作《日本灵性》与《禅与日本文化》与西田晚年的作品大致重合,虽然铃木的文风不及西田精深,但两位作者都试图把铃木最初赋予禅的 “本体特权” (the ontological privilege) 普世化。在铃木看来,无分别心 (般若) 即禅:在日本文化中找到了真正的表达,因此禅帝国主义的触角在日本文化中无所不及,甚至将儒学与武士道也纳入了自己的版图。正如戴密微在批评述铃木《禅与日本文化》时尖锐指出:“……禅由此成为一把万能钥匙……也能开启日本军国主义之门。” 铃木彻底颠倒了将禅视为日本文化产物的常识性视角,而使日本文化成为一个独特现象,或者说是一个形而上学原则的多面体。这种绝对化的主张不仅难以在理性层面自圆其说,也无法证明日本相对于其他传统,或文化中类似主张的优越性,因此而演变为本土主义或民族主义诉求时,铃木意识形态本质便暴露无遗,从而完全丧失了立论资格【46】。

沙尔夫对 “铃木禅”及其倡导者尝试的 “禅现象” (Zen phenomenon) 分析如下:

铃木及其知识分子同道所倡导的禅,堪称是 “鱼与熊掌兼得” 的绝妙尝试。除了浪漫主义的亮点,铃木本质上是一个现代主义者,他始终坚持其禅学体系与理性思维及科学进步完全兼容。而旅居西方多年的铃木同时也意识到,在这个现代性工程中,潜藏着西方文化帝国主义 (或称 “东方主义”) 危险。因此,当铃木禅声称拥有超越文化差异的至高视角时,这个理念恰恰建构在他对西方文化深恶痛绝的否定之上。这种思想知识化的禅虽然宣称 “如其本然地观照万物”,但实际上已消解了 “他者” 的存在,扼杀了真实对话或外部批判的可能性。最终,铃木禅面对多元性的回应,只是一种战略性退缩,恪守 “转动世界的静止点”,以经验上充满活力、政治上委蛇的 “无分别心” 之名抹平差异性。最后,我想提醒读者,这种禅根本不是禅宗,至少不是 “古德先贤” 所修习的禅宗。那些需要管理寺院、训练弟子、调合神权与皇权的人,在面对棘手的道德和政治问题时,无法把自己包裹在 “无分别心” 的僧袍之下。他们深知要维持寺院的生存,至少众人必须在外在行为上,恪守戒律中的详尽规定、道德准则与礼仪规范【47】。

图 12. 铃木与海德格尔合影。1953 年 7 月 8 日,铃木大拙在德国托特莫斯,拜访杜尔克海姆伯爵 (前纳粹政府大使、禅修者),杜尔克海姆安排铃木与邻居海德格尔见面。

铃木认为 “禅” 高于一切,并超越道德观念的定义:“道德总是与善恶、公正与不公正、有德与无德的概念捆而无法超越……然而禅却不受任何此类概念的束缚;禅像飞鸟、游鱼、百合花开放一样自由。”【48】铃木自然有自己的道德定义,前文已引述铃木 1912 年对日本殖民朝鲜的态度:“我认为韩国应该把被日本吞并的那一天,视为其复兴之日”。二战期间铃木持有同样的态度,他认为纳粹推行 “极其残酷的政策”,而 “从从全体德国人民当前和未来的幸福角度来看,为了保全国家,或许在一段时间内,采取某种极端措施是必要的。从德国人民的角度来看,他们国家面临的形势就是如此危急。”【49】 难怪东京大学佛教学者末木文美士 (Sueki Fumihiko) 2008年写道:“铃木在德国期间曾表示赞同纳粹,至于对犹太人的迫害,‘这似乎也有相当充分的理由 (铃木原话)’。”【50】 2003 年,出生于英国的印度裔佛教学者达摩萨利 · 纳迦普利亚 (Dharmachāri Nāgapriya),似乎道出了 “铃木禅” 的秘诀:

铃木大拙对禅宗在美国、欧洲,乃至全球范围内的传播与阐释产生了惊人影响;他的多部著作至今仍在印行,并且被广泛阅读和引用。对于初涉禅境的求索者而言,铃木常常为他们提供了接触禅宗的起点。然而毫无戒心的读者却无从判断,自己究竟得到了真知灼见,还是被带着兜了一圈风 (taken for a ride)。由于缺乏其他论述,很少有读者能够对铃木的禅论述进行批判性的评价。仔细审视,在更多欧洲语言学者和修行者撰写的禅宗著作陆续出现后,铃木阐释中的选择性、宗派性,甚至个人化的特征变得非常明显。

铃木对 “直觉”、“纯粹体验”,以及超越逻辑的高调呼吁迷惑了许多追随者,他把禅从诸多传统禅宗修行语境中剥离出来,使禅的境界看上去人人可及。然而实际上,铃木提供的只能被称作 “口头禅” (mouth-Zen),是一个真实禅宗的拟象 (simulacrum),甚至是一种可供消费的商品。读者无需经历禅修真正要求的 “艰苦践行”,铃木提供了一种诱人而最终却不切合实际的承诺,一个虚幻的灵性 (spiritual) 状态。

通过剥离禅宗的仪轨、传统与实修及其文化和历史脉络,铃木废除了禅宗作为一种宗教现象的意义。虽然铃木强调的禅境完全合理,但其禅修路径的缺失恰恰剔除了禅境实现的可能性。然而,铃木禅的阐述中存在着更为险恶的层面,其一是他强调禅对道德的超越性。例如他写道:“道德总是与善恶、公正与不公正、有德与无德的概念捆而无法超越……然而禅却不受任何此类概念的束缚;禅像飞鸟、游鱼、百合花开放一样自由。” 这种道德上的立场,或许从证悟角度看在理论上成立,但在修行的路径上绝非如此。其结果就是,铃木因此而认为自己可以把禅与武士道、民族主义,及日本军国乃至殖民主义的侵略调和,禅因此造就了一种非道德的力量。最终,铃木禅版本形成了一个令人不安的等式:禅首先是 “一切哲学和宗教的终极事实” (铃木语);禅其次是 “日本民族性格的表现” (铃木语)。这似乎就导向了一个结论:日本民族性格表达了宗教体验的终极事实,而且是以日本的独特方式。以此而形成了一个浸透着日本凯旋主义的禅版本,以及 “对西方的刻意蔑视” (沙尔夫语)。

如果禅宗既是日本独有的特征,同时又是衡量真正灵性的标尺,这就意味着日本人在某种程度上拥有独特的灵性优势。如果禅是所有宗教生活的基础,非日本人能否追求这种境界?铃木并没有给出明确的答案。但其著作暗示日本人至少拥有独特的灵性天赋。最终结果是:铃木一方面似乎将禅宗普世化,并为非东方求道者提供了实现禅境的可能性;而另一方面铃木又通过他的文化优越主义,以及他对禅修方式与生活关系的缄默,而排除了实现禅境的任何可能性【51】。

注释:

【1】Benedict, Ruth, Chrysanthemum and the Sword, Acknowledgements, London: Secker & Warburg, 1947.

【2】Ryang, Sonia, “Chrysanthemum’s Strange Life: Ruth Benedict in Postwar Japan”; Plath, David W., and Robert J. Smith, “How ‘American’ Are Studies of Modern Japan Done in the United States”, in Harumi Befu and Joseph Kreiner, eds., Otherness of Japan: Historical and Cultural Influences on Japanese Studies in Ten Countries, Munchen: The German Institute of Japanese Studies.

【3】Benedict, Ruth, Chrysanthemum and the Sword, 2, London: Secker & Warburg, 1947.

【4】Lowie, Robert Harry, The German People: A Social Portrait to 1914, New York: Farrar & Rinehart, 1945; Embree, John F., The Japanese Nation: A Social Survey, New York: Farrar & Rinehart, 1945.

【5】Ibid.

【6】Truman, Harry S., National Archives.

【7】Strichmann, Michel, Chinese Poetry and Prophecy: The Written Oracle in East Asia, xxi, Edited by Bernard Faure. Stanford: Stanford University Press, 2005.

【8】“Zen: Beat & Square,” Time, Vol. 72, Issue 3, 21 July 1958, 51.

【9】Kerouac, Jack, The Dharma Bums, 115, 83, London: Penguin Classics, 2000.

【10】D. T. Suzuki and Alen Watts, https://rbmcdaniel.ca; Alan Watts Biography, alanwatts.org

【11】D. T. Suzuki and Alen Watts, https://rbmcdaniel.ca

【12】“Alan Watts, Zen Philosopher, writer and teacher, 58, Dies” The New York Times, November 16, 1973.

【13】Hudson, Berkley (16 August 1992). “She’s Well-Versed in the Art of Writing Well : Poetry: Author, editor and teacher Jean Burden shares her lifelong obsession through invitation-only workshops in her home”. Los Angeles Times. Retrieved 15 July2025.

【14】D. T. Suzuki and Alen Watts, https://rbmcdaniel.ca

【15】Watts, Alan, The Way of Zen, viii, New York: Pantheon Books Inc., 1957.

【16】Watkinsbooks (7 October 2018), “Alan Watts’s philosophy and collected letters by Anne Watts”. Retrieved 8 July 2025, YouTube.

【17】Cunningham, Eric, D. T. Suzuki, A Biographical Summary, Education About ASIA, Fall, 2015.

【18】钱塘或问 “Bernard R. 佛尔:站在门槛观察佛教”,2021 年 5 月 15 日。

【19】Suzuki, D. T., Zen Buddhism, xi, edited by William Barrett, New York: Doubleday & Company INC., 1956; Heidegger, Martin and Shinichi Hisamatsu, “Die Kunst und das Denken: Protokoll eines Colloquiums am 18. Mail 1958,” 215, in Bucher (ed.), Japan und Heidegger.

【20】Heidegger, Martin, “Nur noch ein Gott kann uns retten,” Der Spiegel 30 (Mai, 1976): 193-219. Trans. by W. Richardson as "Only a God Can Save Us" in Heidegger: The Man and the Thinker (1981), ed. T. Sheehan, 45-67; Hegel, The Philosophy of History, 299; »Das Prinzip der Größe, des begrifflosen Unterschiedes, und das Prinzip der Gleichheit, der abstrakten unlebendigen Einheit, vermag es nicht, sich mit jener…« Vorrede, 46, Hegel, Phenomenology of Sprit.

【21】Sharf, Robert, “Whose Zen? Zen Nationalism Revisited”, in Heisig, James W., Jhon C. Maraldo edited Rode Awakenings: Zen, the Kyoto School, & the Question of Nationalism (Nanzan Library of Asian religion and Culture, 10), Honolulu: University of Hawail Press, 1995.

【22】Dobbins, James C., “D. T. Suzuki: A Brief Account of His Life”.

【23】Dobbins, James C., “D. T. Suzuki: A Brief Account of His Life”; “D. T. Suzuki: Scrutinized: Reflections and Hypotheses”.

【24】Dobbins, James C., “D. T. Suzuki: A Brief Account of His Life”. According to Inoue 1955, p. 90, among the disciples of Shaku Sōen, eight were identified as his “Dharma heirs” (shihō no deshi 嗣法の弟子): Shaku Sōkatsu 釈宗活 (Tetsuō Sōkatsu 輟翁宗活; 1871–1954); Gyōdō Ekun 堯道慧訓 (Furukawa Gyōdō 古川堯道; 1872–1961); Tairei Ekan 太嶺慧勘 (Maruyama Ekan 圓山慧勘; d.u.); Daiki Sōtatsu 大龜宋達 (d.u.); Hōgaku Jikō 寶嶽慈興 (Seigo Hōgaku 棲梧寶嶽; 1875–1942); Kaigan Jōshō 晦巌常正 (Ōta Kaigan 太田晦巌/Ōta Jōshō 太田常正; 1875–1946); Eisō Giyū 英宗義雄 (Mamiya Eisō 間宮英宗; 1871-1945); and Taibi Keishun 大眉敬俊 (Shaku Taibi釈大眉/Shaku Keishun 釈敬俊; 1882–1964). I am indebted to Suemura Masayo 末村正代 for helping me identify these disciples and to Michel Mohr for providing additional information about each. “D. T. Suzuki: Scrutinized: Reflections and Hypotheses”.

【25】Dobbins, James C., “D. T. Suzuki: A Brief Account of His Life”; “D. T. Suzuki: Scrutinized: Reflections and Hypotheses”.

【26】Ibid.

【27】Ibid.

【28】Blavatsky, Helena, “What is Theosophy?” The Theosophist, October,1879.

【29】多宾斯对此看法有过深入研究并指出:“让我举一个典型例证。1925年,铃木大拙在《东方佛教》上发表了其首篇关于净土宗的重要英文论文《佛教中净土教义的发展》。文章末有这样一段论述:‘从某种意义说,[净土] 与这个充满二元对立与污浊的尘世无涉;但从另一意义上来说,它正存在于我们身边:《维摩诘经》云:随其心净,则佛土净’,这便是净土真实不虚的明证。在经文明处,铃木特意添加星标引出脚注:‘此处可参照《维摩诘经》的两方诗性诠释:整个大地充盈天国荣光/ 每丛荆棘皆燃上帝圣火/ 唯有慧眼者脱下履屐/ 余众围坐/ 徒摘黑莓’。这段诗作出自英国女诗人伊布朗宁 (Elizabeth Barrett Browning 1806–1861),此典故出之《圣经 · 出埃及记》第三章:摩西见荆棘焚而不毁,遂在神前脱履示敬。诗意暗喻神明无处不在,而能感知者鲜,正如净土虽在眼前,唯具慧眼者能识。我推测铃木虽然欣赏西方诗歌,但若非不是莱恩建议,绝不会将此诗引入论文。更值得注意的是,诗中引文存在细微讹误 (首句原作 ‘大地缀满天国’),这恰恰说明她凭记忆援引。此例完美展现了铃木著作中,那种契合西方思维的神智学式附会。我认为莱恩在润色英文手稿时,以她的智识编辑重构叙事,尽可能触动锁定的读者。值得玩味的是,铃木在西方最成功的著作,均出版于 1939年莱恩逝世之前,之后唯有有 1959 年《禅与日本文化》才产生了相应的影响,可此书只是铃木 1938年《禅佛教及其对日本文化的影响》的修订再版。” “D. T. Suzuki: Scrutinized: Reflections and Hypotheses”.

【30】Suzuki, D. T., An Introduction to Zen Buddhism, 33, 44, New York: Grove Press, 1964.

【31】钱塘或问 “Bernard R. 佛尔:站在门槛观察佛教”,2021 年 5 月 15 日。

【32】Faure, Bernard, Unmasking Buddhism, 79, New York: Wiley-Blackwell, 2009.

【33】Corless, Roger, “In Search of a Context for the Merton-Suzuki Dialogue,” Merton Annual 6, 76–91, 1993.

【34】钱塘或问 “Bernard R. 佛尔:站在门槛观察佛教”,2021 年 5 月 15 日。

【35】“临济宗妙心寺及多个禅宗分支承认了其在战争中的责任。妙心寺大会于 2001 年 9 月 27日发表的公告中包含以下段落:‘回顾近期发生在美国的事 (2001 年 9 月 11 日),我们意识到,我国过去曾参与敌对行动称之为 “圣战”,给许多国家造成了巨大的痛苦和破坏。尽管当时这是国家政策,但令人遗憾的是,我们教派在战时狂热情绪下,未能坚持坚定的反战立场,最终反而与战争合作。鉴于此我们愿忏悔过去的过错,并认真反思自身的行为。’ 这不禁令人想起战后德国新教教会领袖发表的《斯图加特宗教罪孽告白》。在告白中,他们忏悔了对希特勒和纳粹的支持。然而日本和德国的宗教领袖之间存在一个显著的区别,即《斯图加特罪孽告白》也是在 10 月 19 日发表,但日期是 1945 年 10 月 19 日,而不是2001年。” Victoria, Brian, Zen As A Cult Of Death In The Wartime Writings Of D.T. Suzuki 死の信仰としての禅 鈴⽊⼤拙, Asia-Pacific Journal Japan Focus, Volume 11, Issue 30, Number 4 Article ID 3973, August 2, 2013

【36】Suzuki, D. T., “The Zen Sect of Buddhism,” Journal of the Pali Text Society, 34.

【37】Suzuki, D. T., Shin-Bukkyō-to (New Buddhists) magazine, 1005, vol. 13, no. 10.

【38】Suzuki, D. T., Zen Buddhism and Psychoanalysis, 7, New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1970.

【39】Suzuki, Zen Buddhism And Its Influence on Japanese Culture, 34-35; Victoria, Brian, Zen As A Cult Of Death In The Wartime Writings Of D.T. Suzuki 死の信仰としての禅 鈴⽊⼤拙, Asia-Pacific Journal Japan Focus, Volume 11, Issue 30, Number 4 Article ID 3973,August 2, 2013

【40】Satō, Kemmyō Taira, “D. T. Suzuki and the Question of War,” 102, The Easter Buddhist, n.s., 39 no. 1, 61-120, 2008.

【41】Unno, Taitetsu, and James W. Heisig, eds., 284, The Religious Philosophy of Tanabe Hajime: The Metanoetic Imperative. Berkeley: Asian Humanities Press, 1990; Victoria, Brian, Zen As A Cult Of Death In The Wartime Writings Of D.T. Suzuki 死の信仰としての禅 鈴⽊⼤拙, Asia-Pacific Journal Japan Focus, Volume 11, Issue 30, Number 4 Article ID 3973,August 2, 2013

【42】Victoria, Brian, Zen As A Cult Of Death In The Wartime Writings Of D.T. Suzuki 死の信仰としての禅 鈴⽊⼤拙, Asia-Pacific Journal Japan Focus, Volume 11, Issue 30, Number 4 Article ID 3973,August 2, 2013

【43】Ibid.

【44】Faure, Bernard, Chan Insights and Oversights, An Epistemological Critique of the Chan Tradition, 66, Princeton: Princeton University Press, 1993.

【45】Ibid.

【46】Ibid.

【47】Sharf, Robert, “Whose Zen? Zen Nationalism Revisited”.

【48】Nāgapriya, Dharmachāri, “Poisoned Pen Letters? D.T. Suzuki’s Communication of Zen to the West”, 2003.

【49】Victoria, Brian, “D.T. Suzuki, Zen And The Nazis 鈴木大拙 禅 ナチス (上)”, 2013.

【50】末木文美士 (Sueki Fumihiko),《日本佛教与战争——主要论铃木大拙》(Nihon Bukkyō to Sensō–Suzuki Daisetsu o chūshin toshite), 2008.

【51】Nāgapriya, Dharmachāri, “Poisoned Pen Letters? D.T. Suzuki’s Communication of Zen to the West”, 2003.