The Tautology of Zen and Contemporary Art Rhetoric

An Entanglement (Part Two):

Zen and Counterculture - Enlightenment or Retribution

禅与艺术缠说 (二)

——禅与反主流文化顿悟或报应

By Fuoco B. Fann

四、禅疯子:凯鲁亚克

佛尔在评述 “铃木禅” 时同时指出:“禅宗在西方世界的传播,很大程度上要归功于铃木大拙。他的《禅佛教论集》不仅深深吸引了上一代学者,更对 1960 年代及其嬉皮士反文化运动产生了重大影响。铃木大拙声名十分显赫,甚至被称之 ‘西方世界的禅圣方济各 · 沙勿略 (St. François Xavier)’。这一称谓实具历史的轮回意味,须知 16 世纪时,传教士方济各 · 沙勿略致力于日本人改信基督教。”【1】 铃木对美国现代、当代文化艺术影响或贡献的深远程度,可能永远都是一个难以准确评估问题,但通过那些接触过铃木的人自述或论述可以不断尝试。笔者将通过凯鲁亚克、丹托 (Arthur Danto 1924-2013)、凯奇 (John Cage 1912-1992) 等人自述,及其他学者的论述,继续分析在 1950 年代末,尤其是在铃木回归日本的前夜,美国新兴反主流文化如何理解 “铃木禅”,铃木又给他们留下了什么样的启示和影响。

1958 年 10 月是美国 “禅” 史上的一个重要月份。这个月铃木将 “永别” 美国 “回归” 日本;凯鲁亚克出版了他的 “禅疯子背包革命” 圣经《达摩流浪者》;并且与自己的两位挚友,“垮掉的一代” 著名诗人艾伦 · 金斯伯格 (Allen Ginsberg 1926–1997) 和彼得 · 奥洛夫斯基 (Peter Orlovsky 1933–2010) 一道造访了铃木在纽约的公寓。凯鲁亚克对这次拜访的自述,刊登在 1960 年加州伯克利青年佛教协会刊物《伯克利佛青》上:

我按响了铃木先生的门铃,他没有应门——突然,我决定再按三下,沉稳而缓慢,然后他来了——个子不高,缓缓穿过一间用木板镶成的墙壁、堆满了书籍的老房子——众所周知他睫毛 [不同版本为眉毛] 很长,这让我想起佛经中的格言:佛法如灌木,生根虽缓,一经生根而茁壮成长,非有金刚之力,无人能将其拔起——总之,铃木博士给我们沏了绿茶,汤汁浓稠如羹——他对我和两位朋友的座位有明确的安排,椅子也摆好了——他自己坐在桌后,静静地注视着我们,并点头示意——我大声问道 (因为他说自己有点耳背):“达摩西来意?”——他没有回答——却说:“你们三个年轻人安静坐着写俳句吧,我去沏些绿茶”——他用有裂纹的旧汤碗模样的器皿,为我们端来了绿茶——叮嘱我们莫要忘记喝茶——我们离开时,他把我们推出门外,但当我们站在人行道上时,他开始对着我们咯咯发笑,并指着我们说:“别忘了茶!”——我说:“我愿余生伴您左右”——他竖起手指说:“来日吧。”【2】

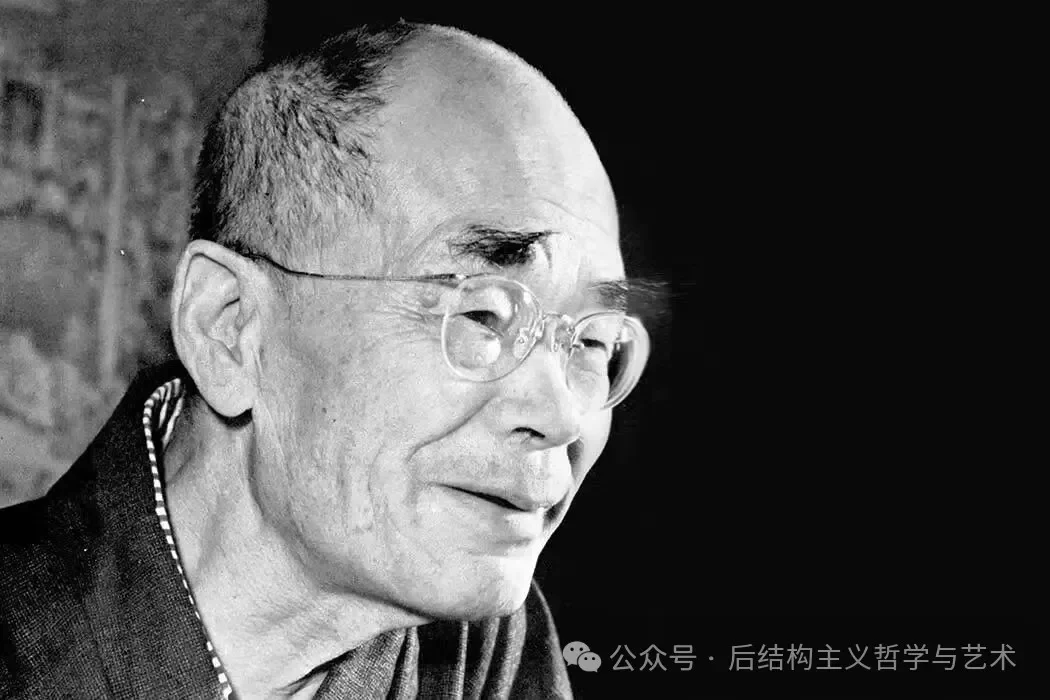

图1. 铃木大拙 1950 年代

多宾斯对这段文本的解读是:在凯鲁亚克眼里,他从铃木身上找到了所期待的形象,即传说中充满东方智慧、言谈玄妙、眉宇间透着超然气质的神圣上师:“凯鲁亚克瞬间被敬畏感笼罩,甚至愿终生追随铃木。这种反应与其说源于铃木的学识,不如说来自他感到的超凡洞见与开悟者风范——在这群年轻人眼中,铃木已然是禅的活现化身。” 铃木面对三个 “垮掉的一代” 运动中,毫无忌讳、直言不讳的闯将,“并未流露出轻蔑,尽管凯鲁亚克自认借 ‘达摩西来意参禅’,铃木始终未以居高临下的姿态说话,而是以狡黠或悖论应答,激发他们的思考。”【3】

然而以其它史实和文献,以及铃木自己的书信,他明确表明不想把被禅宗归咎为美国 “垮掉的一代” 运动的起因【4】。因为这些 “禅疯子” 早已把 “禅” 与 “垮掉的一代” 的思想,及他们的反消费主义行为、游牧式生活、性放任、酗酒和毒品文化行为联系起来了。这段 “名人轶事” 在其它文献中,都有不同版本的记载,可信度也比较大,但没有出现在铃木本人的著述中。这似乎是 “铃木禅” 作为外来精英文化思想,与当地 “垮掉的一代” 价值观的明确分歧佐证。1953年著名《瘾君子》一书的作者 (本人是真正的瘾君子) 勃洛斯 (Williams S. Burroughs 1914-1997),是 “垮掉的一代” 的主要成员之一,也是凯鲁亚克好友,但对新兴禅学不以为然而斥责道:“佛教对西方来说,仅仅是 ‘历史研究的对象’,绝非一个 ‘解决方案’,是一种精神麻醉品”。勃洛斯抱怨美国佛教徒,“只是置身事外,以各种消遣自我麻醉”,而不 “去行动、体验、生活。”【5】

图2. 金斯伯格和凯鲁亚克合影,1957 年,他俩曾是秘密情人

凯鲁亚克心中希望的是另一些事。他对自己虔诚的天主教徒母亲既依恋又敬重,同时也难以平息胸中的冒险渴望和酒色欲火。这种不断撕裂的张力在《达摩流浪者》一书中,呈现出一个 “双向切割的悲剧空间”,“他既想要这个新兴宗教像孩童一般自发而率真;同时又要见证沉溺酒精、滥交,与不负责任的放荡生活。”【6】 佛教《一圣谛》“众生皆苦”,对凯鲁亚克所引发的共鸣,只是酗酒与性事后的 “原罪” 感,因此觉悟对他来说,等同于道德救赎,每次暂短狂热的禅修,只是习以为常派对人生的间歇而已。学者史密尔斯 (Stuart Smithers) 指出,凯鲁亚克向往的是,禅的 “无分别心” 承诺,并希望以此 “无分别心” 摆脱西方根深蒂固的 “善我” 与 “恶我” 分别,他理所当然地陷入了更深的 “灵肉二元永恒撕裂中。”【7】 事实上对凯鲁亚克来说,所谓 “禅的无分别心”,一直是在 “酒精、滥交,与不负责任的放荡生活中” 的不断轮回。

图3. 金斯伯格的作品《嚎叫》(凯鲁亚克),1953 年

从 1953 年开始,凯鲁亚克在给友人的书信、笔记,以及自己诗作书写中大肆宣扬佛教。两年后他把读书心得、议论、日记编辑成《达摩之粹》一书。凯鲁亚克在书中阐发了一个 “生命控制学”,宣称可以用 “禁绝性事” 来终结轮回,使人们 “摆脱恐惧而面对死亡”。史密尔斯的研究结论表明,凯鲁亚克希望 “以佛教 (依据他自己的理解) 来逃离世俗、痛苦、家庭以及天主教教义的重负”。不久后凯鲁亚克便自命为 “上师”,并自封为 “尚未摆脱烦恼的初级罗汉 (须陀洹果)”。牛津学者辛普森 (Daniel Simpson) 指出,凯鲁亚克的佛教论述,大多是 “借窃” (lifted) 铃木思想,凯鲁亚克也曾声明:“他 (铃木) 所做的一切,我皆能胜任,并且我以本性佛法施教更胜一筹。” 凯鲁亚克认为:“禅是一种现代的、肤浅的,近乎 ‘流行’ 观念的幼稚思想。禅主张要瞬间顿悟,可如果诸法无实相,时间亦同样虚幻,那么即便是 ‘顿悟’ 之时,也是虚幻。”【8】

图4. 凯鲁亚克 (左) 施耐德 (右),1950 年代末,后者依然健在现年 96 岁。

在这段时间,凯鲁亚克遇见了他的 “导师” (mentor) 和好友、田野诗人斯奈德 (Gary Snyder,即《达摩流浪者》一书中的 “贾菲 · 莱德”,“垮掉的一代” 主要成员,当代 “深层生态学桂冠诗人”)。施耐德认为,凯鲁亚克 “从佛教中汲取的不过是佛理对慈悲为怀,及其对时空浩瀚感的重申而已”,但施耐德十分赞赏自己这位朋友,“对美国和人民的远见卓识”、以及 “包罗万象的信仰”【9】。这无疑是前文提到神智学的核心精神:信仰不论出处,只要具有哲学性、神秘主义思想,所有 “灵性真理” (spiritual truth) 都算数。这不仅证实了 “铃木禅” 作为东方 (日本) “知识分子” 思想,与 “垮掉禅” (垮掉的一代) 价值观分歧,表明美国人对东方 “禅” 的深层 “态度”,也就是自 19 世纪末以来,多数美国人建立在神智学、超验主义泛信仰、反传统基督教的深根意识。

时过境迁。斯奈德现在认为,铃木传播的禅是一种 “知识禅”,他始终质疑铃木的 “知识分子或学者禅” (intellectual Zen) 特征。在 1994 年的一次采访中,当斯奈德被问到:铃木西来美国,是否因为他感到日本缺乏真正的禅宗精神、日本禅修实践已经落入僵化,而禅宗传入西方在某种意义上代表着禅的复兴时,斯奈德回答道:“我过去也这么想,但现在觉得这完全不是事实。我认为铃木这么说是半开玩笑、或者是为了让日本人受益,而不是为了我们 (西方人) 受益……他是 20 世纪最具世界性的日本思想家!你能想到有哪个日本人会像他一样,对世界产生如此深远的影响?恐怕没一个人能做到。然而这种影响已经深远到了如此地步,你甚至不再把铃木当作日本人,我们几乎把他看作是自己人了。”【10】 斯奈德的 “禅机” 不可不谓剔透!回忆起凯鲁亚克的修行方式时,施耐德认为,自己这个朋友的做法没有什么大问题:“他是一个虔诚的佛教徒,而且像许多亚洲人一样,把佛教与其它几种宗教融合在一起;所以这既没关系也没错。你完全可以成为一个 ‘完美优秀的佛教徒’ (perfectly good Buddhist),没有必要去花大量时间修行打坐、或瑜伽行成为合格的佛教徒;只要在佛坛上供奉鲜花,或在冬季里摆放枯草或雪松枝,也同样可以成为一个好佛教徒。”【11】

事实上凯鲁亚克 1954 年的禅修,即 “生命控制学” 并不尽人意。他曾发誓每日仅食一餐,并戒绝酒色:“若我违背这些基本戒律中任何一条,我将永远放弃佛教”。然而不到两周时间,“他的意志完全崩溃,却自圆其说、强词夺理:‘当我想喝酒时,我只是想要一次长途漫步’,喝完一杯后,他在日记中如此写道。当晚他即开了一瓶酒,次日继续豪饮至酩酊大醉。‘我为什么心碎?’ 他自问:‘因为世间的美好始终伴随着罪恶——(若我对两者都不执著,便不会心碎……)’” 这便是凯鲁亚克 “禅的无分别心”,也是他学到的铃木文字禅验证:“真正的自由在于如实观照万物” (铃木语)。凯鲁亚克尽管深陷痛苦与迷茫,在文字中也确实获得了片刻的顿悟:“花栗鼠窜入岩隙,蝴蝶飞起。如此而已。”【12】

图5. 佐佐木在京都,1950 年代

1958 年夏天,在日本新近获得临济宗 “法嗣认证书” 的罗丝 · 富勒 · 佐佐木 (Ruth Fuller Sasaki 1892-1967),在《芝加哥评论》中提醒美国读者:“禅宗中的师长,必须经由传法印者验证认可其悟境为首要 (意指铃木从未得传法嗣认证书或受戒)”。罗丝随日裔夫姓佐佐木,1930 年便结识了铃木,是禅宗坚定信仰者;1949 年定居京都一心禅修,并成为第一个被临济宗授予 “法嗣认证书” 外国人 (且为女性)【13】。凯鲁亚克听闻佐佐木言论后怒火冲天,视其为 “精英主义”,声色俱厉地大吼:“Fuck 铃木!Fuck 佐佐木!Fuck 所有的人”,“他们竟然以为佛教与超验主义是两码事!”【14】 凯鲁亚克显然在说:佛教与超验主义是一码事!事实上美国 “超验主义学会”,确实是 “垮掉的一代” 前身。

被美国总统林肯称之 “美国孔子” 的爱默生 (Ralph Waldo Emerson 1803-1882),一百年前在新英格兰与同道成立 “超验主义学会”,反传统基督教教义,不满工业社会与物质主义,寻求 “与宇宙的原初关系”。爱默生出身基督教牧师世家,曾是哈佛神学院牧师,后因其叛逆思想,哈佛取缔他的授课权、封禁其作品传播近 40 年。当时一篇爱默生诗评如此告诫读者:“这些并非神圣的颂诗,而是献给魔鬼的赞歌。它们赞美的不是上帝而是撒旦,唯有魔鬼崇拜者才会欣赏这类作品。”【15】 超验主义者主张通过消融观者与被观者的界限而证实 “一体”,上帝与他的造物人自然也为一体,因此 “超验主义学会” 成员之一梭罗 (Henry David Thoreau 1817-1886) 宣称:“天堂既在头顶亦在脚下。” 西方神秘主义多神论 (paganism) 由来已久,与犹太教、波斯拜火教、印度教、健陀罗佛教渊源微深隐匿,一直伴随着基督教发展历史,超验主义思想,既不是道教 “天人合一” 的道德观,也不是汉传大乘佛教 “无分别心” 的般若观,而是 “理性化” 神智学主义新思潮,在传统基督教观念中改革后的新面孔。所以凯鲁亚克有每一个理由说:“他们竟然以为佛教与超验主义是两码事!” 可以说在当时多数人心目中,“铃木禅” 或美国 “禅”,与超验主义、神智学是同一码事。

图6. “杰克 · 凯鲁亚克最后一次来看我,在曼哈顿下东城东五街704号的公寓里,他看着跟他父亲晚年一样,面色通红、身材臃肿,就像W. C. 菲尔兹因为对死亡惊惧而浑身颤栗。那是1964年秋天,这是他吃了我从米尔布鲁克带回来的DMT (二甲基色胺致幻药) 后,在药性作用下痛苦地扭曲着面容。” (照片及说明文字源于艾伦 · 金斯伯格,由美国国家美术馆/艾伦 · 金斯伯格遗产基金会提供)

依据多数文献记载,1958 年 10 月 2 日《达摩流浪者》出版发行后,凯鲁亚克马上给铃木打电话,铃木碰巧不在家【16】。同月 15 日,凯鲁亚克与密友金斯伯格、奥洛夫斯基造访铃木寓所,数周后铃木离开了美国。铃木在西方是以书写成名,凯鲁亚克出书后似乎有点迫不及待,抑或是要向铃木邀功、显示、比试?这恐怕只有他自己和铃木知道。最后一幕:凯鲁亚克和朋友站在人行道上,铃木 “咯咯发笑” 说:“别忘了茶!” 凯鲁亚克不肯放弃:“我愿余生皆伴您左右!” 铃木答道:“来日吧”。此处是东西方 “人情世故” 差异的体现?还是铃木的 “禅机”?无论如何,就在《达摩流浪者》出版后数月之间,凯鲁亚克便自觉 “羞惭难当”,不愿再与 “导师” 斯奈德见面,绝望间哀嚎:“我如此堕落、酗酒、麻木不仁!” 他很快完全被绝望笼罩:“我现在需要盖瑞 (斯奈德) 的办法”,却并未付诸于行动:“千真万确!我疯了!我没希望了!”【17】 十年后凯鲁亚克酗酒身亡;金斯伯格与奥洛夫斯基公开同性恋爱关系,并皈依藏传佛教 “疯智” 上师丘阳创巴。显然,对金斯伯格与奥洛夫斯基来说,这是一个具有深远历史、哲学、宗教意义的事件:“禅” 是文字、诗、艺术,密宗是宗教!这似乎也是十年 “禅修” 的顿悟:皈依密宗,归其本源——作为宗教的佛教。

图7. 金斯伯格和奥洛夫斯基合照,1969 年。美国 “垮掉禅” 或 “禅疯子” 生活的主要内容之一,就是流浪、酒精、毒品和滥交。以此角度便能理解为什么库斯比特要说:金斯伯格 “裸体站在日本海前就变成了和尚” 吗?“人们对于亚洲 ‘理论’ 与宗教伦理——往往一知半解 (比如金斯伯格的《嚎叫》确实是在遵循佛教 ‘正语’ 的戒律吗?) 却随意用于各类艺术创作,并赋予 ‘智性’ 合法外衣和 ‘人性化’ 光环,借此来扩彰那些原本有限的形制和物质意义。” 全文见范炳煇译《库斯比特:心系亚洲——美国当代艺术理论分析与反思》。

斯奈德 1990 年代对 “铃木禅” 知识分子特征的质疑,在美国哲学家埃姆斯 (Van Meter Ames 1898-1985,1959-1960 年任美国哲学协会主席) 1954 年的表述中更为直白:“铃木被尊为 ‘无权威’ 教义的权威;他靠著书立说,却教诲他人远离书籍!” 如果文本 “几乎是西方了解禅的唯一途径”,那么对于 “被文字负重的一代人来说,再也找不到以更好的方式来警醒 (铃木) ‘文字主义’ 的陷阱”。铃木 “始终在 ‘言语不尽禅’ 与 ‘文字有助益’ 之间撕裂”【18】。

然而对于当代人来说,徘徊在西方与东方、理性与反理性、学术与反学术、精神与世俗之间的 “撕裂”,不仅具有不可思议的 “魅力”,也具有无限可能性的创造 “法力”。“言语不尽禅,文字有助益”,这个 “铃木禅” “真言” (Mantra) 在托利 (Eckhart Tolle) 1997 年的畅销书中再次显示法力。这位当代 “达摩流浪者”, 托利在久 “坐公园长椅” 两年之后,凭借一纸《当下的力量》(The Power Now) 书写而致富 (2024 年净资产高达八千万美元)。辛普森指出,托利的 “禅” 力驱动了 21 世纪企业 “正念”、成为军队狙击手的必修课 (像铃木的日本武士一样)、银行家的 “颠覆性技术”、“脑力黑客” 的牟利工具。如此这般,“禅” 在理论上要揭示世界为 “无间隙一体”,但在实践中人为 “气候” 肆虐,“铃木禅” 的 “革命精神” 不过如此。【19】 或助人解脱心识,或使人心至迷途,“禅” 不过是一念之差,却永远在两极之间撕裂,所谓的 “无间隙一体”,自始自终不存在。

五、禅拟象:当代佛系艺术理论

自 1990 年代起,佛教学家、日本宗教学家、历史学家,不约而同审视 “铃木禅” 的同时,“灵性” (spirituality 或译 “精神性”) 与 “当代艺术” 的关系也开始引人注目:1996 年芝加哥当代艺术博物馆举办《狂喜的协商》;2000 年里奇菲尔德奥德里奇当代艺术博物馆举办《信仰:犹太—基督教对千禧年艺术的影响》;2001 年休斯顿当代艺术博物馆举办《内在之眼:当代艺术中的超验性》等大型展览,不仅推动了政治与文化论战、宗教与灵性话语论战,也以前所未有的方式进入公共领域。美国再次呈现出一个 “历史轮回” 景观:施莱尔马赫的现代神学思想,经过爱默森超验主义之手,在 21 世纪似乎又回到了黑格尔的最初定义或预言:“北美基督教新教,以个人世界观为首要原则,人人都有自己的特殊宗教;宗教因此而分裂,其教派行为乖张荒谬,甚至礼拜形式可以是种种动作痉挛或肉欲放纵。北美教会不再是独立存在,也没有精神实体,宗教事务任凭教众心血来潮而定。”【20】

此次 “特殊宗教” 话语体系中,不仅呈现出多元化话语,而且注入了 “新纪元话语” (New Age discourse) 纵深度。在此纷繁语境下,从 1999 年到 2004 年,独立策展人、艺术批评家杰奎琳 · 巴斯 (Jacquelynn Baas 前伯克利艺术博物馆太平洋电影资料馆馆长),与独立策展人雅克布 (Mary Jane Jacob 前芝加哥艺术学院教授) 合作策划 “觉醒:艺术、佛教与意识空间” 艺术公共活动,引人侧目的《当代艺术中的佛性》(Buddha Mind in Contemporary Art) 一书应运而生。该书与 “觉醒活动” 的独特论点及其重要贡献是:把 “东方” 与 “铃木禅” 再次引入了当代话语体系,尝试通过阐述 “禅” 的 “灵性” (spirituality 非 “宗教性” religiousness) “本体特权” (ontological privilege),为当代艺术创作及个人的 “灵性生活” (spiritual life 而不是 “宗教生活” religious life),提供某种启示性的观照方式。巴斯和雅各布策划的 “觉醒活动” 项目,汇集了一个包括哲学家、批评家、艺术家、禅修者参与书写、展览与互动的庞大阵营,从具有国际影响力领军人物美国哲学家兼艺术批评家丹托、《纽约时报》专栏作家兼艺术批评家拉尔森 (Kay Larson)、艺术家阿布拉莫维奇 (Marina Abramović)、安德森 (Laurie Anderson)、汉弥尔顿 (Ann Hamilton)、维奥拉 (Bill Viola)、李长俊 (Tosi Lee) 到中国当代艺术家张洹等数十人,历时数年,阵容前所未有。

图8. 巴斯《当代艺术中的佛性》(Baas and Jacob, Buddha Mind in Contemporary Art, 2004)

事隔二十余年,“觉醒活动” 人是物非。就文本论文本,斯德哥尔摩大学学者谢德尔 (Daniel A. Siedell) 在其书评中称赞:“《当代艺术中的佛性》令人耳目一新,秉持非党派立场,体现了佛教 ‘与世无争’ (irenic) 自身特质,堪为各种宗教与当代艺术对话的典范”;“无论是直接或间接,都为重新划定当代艺术、宗教与灵性研究的传统界限提供了宝贵思路。因为主持者和撰稿者揭示:即使当代艺术缺乏具体的宗教或灵性内容,仍能启迪我们深入理解宗教与灵性的本质。” 谢德尔同时也质疑:“纵览全书,这些文章隐含把佛教视为治愈基督教,及所谓的西方有害思维、诸如二元论和个人主义的唯一解药”,但是《当代艺术中的佛性》的作者们 “抱负超越了书的实际能力范畴”,他们虽然声称 “改进机构性的实践”,却 “几乎没有提供任何变革的具体方向,有些文章甚至可以被解读为反变革的论据。”【21】 巴斯在《佛性》一书 “导言” 中强调,他们最重要的声张之一是:“人们无需成为一个佛教徒,也可以像佛教徒一样阅读”、“以佛教徒的视角看待事物”、并 “像佛教徒一样领悟佛法意图的细微差别”,“或像丹托那样利用佛教的哲学视角,进行艺术创作或阐释”,因为 “佛教与当代艺术实践的关系,可以是显性或隐性的,作品本身也能与佛教特有的洞见产生共鸣。”【22】 巴斯似乎既继承了神智学传统:一切具有哲学性、神秘主义或灵性真理,只要合我的 “态度” 都可以为我所用;也发扬了铃木思想:“禅既非宗教亦非哲学,而是一切宗教和哲学的精髓”【23】。

不是佛教徒,却要做到:“像佛教徒一样领悟佛法意图的细微差别”,这难免强人强己所难。对巴斯及其同仁来说,“禅当代艺术” 必然是:既非宗教、哲学亦非艺术,却是一切宗教、哲学和艺术精髓。这种思路与佛尔指出的铃木思路如出一辙:“禅当代艺术” 彻底颠倒了把 “禅” 视为历史文化产物的常识性视角,而使 “禅” 成为一个独特现象,或者说是一个形而上学原则的多面体。这种绝对化的主张不仅难以在理性层面自圆其说,也无法证明 “禅当代艺术” 相对于其他艺术传统、风格和流派,或文化中类似主张的优越性,因此而演变为 “当代主义” 或 “禅艺术精英主义” 诉求时,“其意识形态本质便暴露无遗,从而完全丧失了立论资格”。因此既耐人寻味,也自然而然:“觉醒活动” 当时在伯克利影响可观,但伯克利大学佛教研究中心却没有回应,也不见禅学者沙尔夫 (Robert Sharf 伯克利大学佛教研究中心主任) 对《佛性》一书有只言片语。早在 “觉醒活动” 的五年前 (1995),沙尔夫及多数佛教学界研究者,对禅宗与 “铃木禅” 分别已有定论:“禅宗一旦被从制度与伦理脉络上强拧下来,这种游离状态的禅就可能被利用作为当代社会、哲学、艺术,以及政治运动的精神合法性:从达达主义到日本京都学派哲学;从新时代享乐主义到法西斯主义皆在此列。因此在深入探讨 ‘禅’ 这一命题之前,首先需要明确,我们说的究竟是哪种禅学。”【24】 巴斯及其同仁说的又是哪种 “禅”?

2005 年美国艺术批评家克莱因 (Jennie Klein) 指出,《当代艺术中的佛性》一书及 “觉醒活动”,呈现的是一个 “感觉好” (Feel-Good 一词常用于贬义如醉酒嗑药等)、“否认政治” (apolitical) 的 “浪漫化佛教版本,避免触及根本性社会或政治问题”;对佛教 “苦谛探讨流于表面”、“涉及西方禅宗时甚至断章取义”;内容涵盖不同艺术家及其理念,“包罗万象而不分青红皂白” (All-But-the-Kitchen-Sink 直译 “除了厨房水槽什么都有”);把用于仪式的神圣器物作为艺术品展出时,“剥离其仪式性功能与语境意义,抹除了器物原有的内涵。”【25】 无独有偶,被称之为 “网红” 哲学家的齐泽克在 2001 年也曾指出,所谓的 “西方佛教”,指 “新纪元亚细亚思想” (New Age Asiatic thought ) 转化为 “全球资本化霸权意识形态” 下一个部分。齐泽克说 “新纪元亚细亚思想”,实际上是当前影响西方文化领域的多种不同 “灵性体系” (spiritual systems) 融合论述,“禅” 佛教成为其中的核心焦点,被称之为 “治愈资本化动态机制带来的紧张压力的解药”,因为西方 “禅” 佛教主张的 “无分别心”,本质上是要在 “随波逐流的同时,保持内心的 ‘隔离感与漠然感’ (distance and indifference)。”【26】也就是说,把内心深处与现实的 “隔离感和漠然感” (或者说 existential alexithymia “存在性述情障碍”),解读浪漫化为 “无分别心”。

在齐泽克看来,21 世纪 “新纪元亚细亚思想” 下的 “禅” 新潮,同时体现了一种新兴拜物教 (Fetishism 或恋物癖主义) 特征的意识形态取向。齐泽克在对于拜物行为 (或恋物癖行为) 的论证中指出,“拜物者” 在应对挚爱之人死亡方式中,虽然在理性层面上接受死亡的事实,但仅是因为拜物者拥有 “拜物” (fetish),拜物一方面象征着逝者,更重要的是体现了对死亡事实的根本否定,逝者在拜物者心中依然 “鲜活”。若将所拜之物夺走,拜物者看似理性的现状便会崩塌,结果可能会陷入抑郁甚至精神错乱【27】。不同于弗洛伊德肉身压抑理论,齐泽克认为这种新型拜物的压抑过程,与传统意识形态模式相关,即在压抑的创伤持续复返机制的不断冲击下,构建了一个主体 (拜物者) 现实 (拜物) 认知意识形态的谎言框架【28】。与此同时,拜物者能够清醒认知、甚至享受自己的症状,并以维持这种表面现实的运转,获得某种尊严感与批判姿态。齐泽克认为,这是当代拜物主义的核心悖论所在:以此构成一个 “犬儒式疏离” 的个体,完全丧失了独立自主思考的价值和能力【29】。

二十年后的今天,“觉醒活动” 像许多轰轰烈烈当代事件一样,“15 分钟荣耀” 过后归于沉寂。在此虽是旧话重提,可还得要问:我们说的究竟是哪种禅学、哪种艺术?作为整个活动策划人,巴斯明确主张:“无需成为一个佛教徒,也可以像佛教徒一样阅读”、“以佛教徒的视角看待事物”、并 “像佛教徒一样领悟佛法意图的细微差别”,“或者像丹托那样利用佛教的哲学视角,进行艺术创作或阐释”。这种所谓的 “多元性”,无疑赋予每位撰稿人、艺术家个人理解和实践的合法性,以自己的理解方式界定佛教与当代艺术的意义。这无形中符合了黑格尔的北美宗教定义:以个人世界观为首要原则,人人都有自己的特殊宗教;同时又与齐泽克对新型拜物教批判吻合:拜物者能够清醒认知、甚至享受自己的症状,并以维持这种表面现实的运转,获得某种尊严感与批判姿态。

再就文本论文本。《当代艺术中的佛性》一书中有两位撰稿人颇引人注目,其一是读者熟知的哲学家兼艺术批评家丹托;其二是作家兼艺术批评家凯 · 拉尔森 (Kay Larson)。两篇文章呈现出两个极端:一极是黑格尔哲学忠实信徒、美国国家人文与科学院院士、常青藤高校学者丹托,以居高临下的分析哲学审视态度,明确声明自己的立场与佛教的距离:“我从未对通过规训性禅修进入更高觉悟境界有过丝毫兴趣,对佛教苦行主义也没有丝毫倾向”;“禅的意义对我来说,只是我在某种程度上开始超越它之后才会浮现 (In any case, the meaning of Zen for me came when l had in away begun to outgrow it. 鉴于流行误译在此附上原句,或可意译 “禅在我已不再需要它时才出现”。)”【30】;另一极是《纽约时报》不定期专栏作家、大众媒体新闻娱乐精英、“新纪元亚细亚思潮” 作家拉尔森,以 “煽情” 式 “传法” 态度,虔诚、平易、明确地宣称:佛教不仅是她的信仰,更是自己 “艺术—生活” (one art one life “一生一艺”,似乎是一个双关语:“唯一艺术唯一生活”) 理想。拉尔森写道:“在觉悟的照彻下,我击碎了贪、嗔、痴妄念的坚固表象,狭隘心智的幻影,裹挟着感官与欲望的自我掩蔽,以及那如婚礼蛋糕般层层堆叠的二元思辨与理论构筑。”【31】 作为同仁,巴斯赞美拉尔森:

佛教与约翰 · 凯奇共同催生了艺术评论家凯 · 拉尔森的艺术—生活思想,正如拉尔森引述凯奇的洞见:“他无意摧毁艺术与生活的界限,甚至使它模糊。他的主要关注是:二者之间本无界限。” 拉尔森认为,佛陀将自己化作世界上第一个行为艺术家,既全然自由又与万人万物紧密相连:“佛陀在觉悟时洞见众生皆有佛性。因此我们都是艺术家,在分分秒秒持续不断流转的浮世中,编织生命表达我们的本性。有人觉悟,有人未觉——有人自觉创造艺术,有人浑然不觉——虽然觉悟与否并不能改变现实。” 拉尔森相信正是 “这种流动的人类潜能观,我们领会到自己内心的那个艺术家”,“构成了佛教对人类创造力对话的伟大贡献。”【32】

拉尔森在《塑造无疆:一生一艺”》文中,以佛陀进入 “阿耨多罗三藐三菩提” 境界开头,全文诗情禅意,一唱三叹,只说明一个论点:“佛陀在觉悟时洞见众生皆有佛性。因此我们都是艺术家,在分分秒秒持续不断流转的浮世中,编织生命表达我们的本性”;“佛陀成为世界上第一位行为艺术家。他直觉地选择扮演各种角色,以传达一种超越言语所能尽述的体验。他能够自由行动,因为他已将自我搁置一旁。”【33】 拉尔森认为当代人的问题是:“西方艺术家常常被视为自我表达的大师,而所表达的自我却是一个备受折磨的古典灵魂”;在这个自我与艺术目的二元构想中,“自我永远是疏离、孤独、自恋的自我,‘我’ 是与他人和宇宙的生命隔绝个体。由此而形成的缝隙 (gap),必须通过一个英雄式的手段来弥合。” 拉尔森指证:康定斯基的思想 (《论艺术中的精神》1912 年)、艺术评论家库斯比特的论点 (《论当代艺术中的精神》1986 年) 之过失:“艺术必须弥合鸿沟、跨越沟壑,没有任何其他力量能净化灵魂,否则灵魂仍将被唯物主义所窒息” (康定斯基语),二人都深陷在二元论中,所以康定斯基的 “渴望如牙痛般尖锐”、库斯比特的论述,仅仅道出了西方思想中根深蒂固二元论:“灵性总是与复杂性、世俗性、物质性为敌。” 也就是说,“灵” 与 “肉” 永世相隔【34】。

拉尔森对 “灵性” (spirituality) 与 “宗教性” (religiousness) 没有明确界定,但对 “根深蒂固的西方二元论” 形成的 “障碍” (barrier) 或 “缝隙” (gap) 的界定非常明确。这个 “二元论” 众所周知:自希腊人昭示天下以来,从笛卡尔到康德、黑格尔、海德格尔、维特根斯坦、萨特、福柯、德里达 (自然也包括丹托、库斯比特) 等,众人梦里寻他千百回,到了灯火阑珊处,蓦然回首时,依然如故!西方哲学家和思想家至今对这个 “二元论” 束手无策!而拉尔森却宣称:祂就在那个灯火阑珊处,“‘无碍’ 便是!” (“No barrier” is simply being),世间本是 “无间隙一体”,“‘无碍’ 便是” 为治愈二元论之解药!拉尔森的简化定义是:“一种不断回归对寻常事物的实践”!或句话说就是:“神通并妙用,运水及搬柴”,或不然:“古池:蛙跃入,水声”!

六、禅象棋:杜尚

与此同时,拉尔森十分清楚,这也是个难以逾越的 “障碍” (barrier) 或 “缝隙” (gap):“因为我们如何把佛教修行,这种不断回归寻常事物的实践,融入当代艺术实践,至今还没有形成一个完整图景。” 拉尔森要设法找到一个 “突破口”,使自己的理论合理化。她的第一个突破口是杜尚:“有迹象表明杜尚曾经与佛教有过神秘接触,这或许促使他引入佛教艺术和图像学”。拉尔森认为杜尚的作品《便池》、《自行车轮》等,是以 “佛教特有的修行方式,与现象世界的整体浑然一体:内在性与超越性实为一体;屎棍子与雪盲般的上帝之爱均为同一现实 (the shit-stick and the snow-blind love of God a single reality);万物无碍为一体!”【35】令人十分不解的是,拉尔森在此清楚地写着:“与上帝之爱 (the love of God) 均为同一现实”,而不是与 “佛之慈悲” (the compassion of the Buddha) 为同一现实。此处不是个简单的词语问题,作为《纽约时报》的专栏作家,新闻媒体的精英喉舌,拉尔森的语言技术十分精湛,这显然是有意为之。但更耐人寻味的是 “雪盲之爱” (the snow-blind love) 这个短语,在流行文化中隐喻一种被爱完全吞噬的状态 (特别是可卡因等致幻药物或同性爱),无法看清现实或缺陷,类似生理上的雪盲症,雪光遮蔽视线而导致陷入恍惚、迷失,甚至自我毁灭境地,换句话说,表面的愉悦感掩盖了深层问题。这是个别有用心的 “语言招数” (a linguistic trick),或不经意的 “佛洛依德口误” (Freudian slip 即无意识的意愿或错误,揭示了某种潜意识感受或思想)?拉尔森接着写道:

意识到杜尚作品中这种耐人寻味的可能性后,我重新审视他收集的物件。那个脱离日常用途的自行车轮,如今被倒置固定于支架上,在空中自由旋转——恰似佛教中象征佛法的法轮。千手观音 (日语称 Kannon 观世音 ,梵语为 Avalokiteshvara 阿缚卢枳低湿伐逻) 伸展千臂以万种姿态济度众生,所持众多法器中总有一个法轮。佛经所言 “转法轮”,正是让佛法弘扬世间。藏传佛教及其他佛教传统中,绕塔礼拜的信众行走的正是法轮之轨道。而藏传佛教观修中的曼荼罗,作为教义具象化的观想,亦是法轮之形【36】。

图 9. 杜尚 1967 年

在此必须要听听杜尚自己怎么说:以下是 1967 年 4 月 12 日,著名艺术批评家珍妮 · 西格尔 (Jeanne Siegel 1919-2013 原纽约视觉艺术学院美术与艺术史系资深系主任) 采访杜尚的原始录音,在 2 分 30 秒至 3 分 38 秒之间,有关《自行车轮》制作意图的问答:

西格尔:请告诉我,关于您的自行车轮装置,您是否期望或希望人们转动它,或以任何方式移动它?

杜尚:不,我没有,我只是为了自己拥有它。我的意思是,除了把它放在工作室里,我没看出它有什么别的意义。它从未展出过,也从未作为一件作品展示给公众。若非要谈论它,它只是一个家伙事儿 (a gadget)——始终是在我自己的工作室里——不是用来观赏车轮的运动,这种运动极其简单,如若你非要赋予它美学属性的话,它带来的愉悦如同壁炉里的火焰,看着它永不停歇地跳动,当你在寂静的工作室里干活时,增添一点动态,它就是个纯粹的家伙事儿。直到很多年以后才被人发现,他们认为他们可以谈论它,给它某种意义。【37】

当被问及为何选择现成品时,杜尚不止一次回答道:“请注意,我从未想将它变成艺术品,‘现成品’ 这个词是 1915 年我到了美国后才出现的。这个词很有意思,但当初我把自行车轮倒插在凳子上时,根本没有 ‘现成品’ 的概念,也没有其它艺术意图。那只是个消遣 (distraction 或 “分心的玩意儿”)。我这么做既无特殊理由,也没有打算展示它的意图,更无意给它任何意义,完全没有那样的想法……” “‘现成品’ 这个词那时凸显在我眼前。对于这些既非艺术品也非素描,并且用任何艺术术语都无法定义的事物来说,这个词似乎完美妥帖。” 杜尚一直拒绝将 “现成品” 视为艺术品,这使他不得不再三声明:“三十年来并无人谈论它们,我也从未提及。”【38】 “可我至今是国际象棋的牺牲者。象棋拥有艺术的全部美感——甚至更多。象棋无法被商业化,它的社会地位远比艺术纯粹。” 杜尚又说:“棋子是塑造思想的字母表;这些思想虽然在棋盘上构成视觉图案,却如诗歌般抽象地表达美感…...我得出的个人结论是:并非所有艺术家都是棋手,但所有棋手都是艺术家。” 【39】 拉尔森的解读与杜尚自我申明不辩自明。评论家也好,观众也罢,当然可以有自己的解读和领会,是不是杜尚的原意,在时下风尚中似已无意义,剩下的事完全在于读者自己。事实上,杜尚自己的态度始终没有改变:爱谁谁!如艺术史家明克 (Janis Mink) 说:“杜尚对他人对自己艺术的任何解读都持宽容态度,他认为这些解读是阐释者自己的创造,并非真相的表达。”【40】

杜尚从来直言不讳:自己是无神论者,想当一个数学家,因为没有数学天分,所以才沉溺于国际象棋,少年时期醉心数学而数次获奖,成年转向形而上学。杜尚在巴黎及初到纽约,很长时间是靠做 “专职” (tenure) 图书馆员谋生,此经历给他提供了充足时间,及闲暇心境研究哲学与数学。事实上,号称虚无主义、存在主义、精神分析理论、后现代主义、利己主义的先驱,德国哲学家施蒂纳 (Max Stirner 1806-1856) 的思想,对杜尚起了决定作用,是杜尚艺术思想的重要转折点【41】。 如唐冠科 (John Tancock) 指出:“杜尚更像一位哲学家而非艺术家”。【42】 杜尚问题不仅是一个 “艺术” 问题,更是一个 “哲学” 问题。施蒂纳对哲学的独特理解与定义,可以说是杜尚艺术思想的核心:“哲学既不像宗教那样与 ‘物体’ 对立,也不像艺术那样创造 ‘物体’,而以其粉碎之手笔,而置于一切 ‘物体’ 创造活动、乃至整个客观性本身之上,以此来呼吸自由的空气。理性是哲学的灵魂,它仅仅与自身相关,不为任何 ‘物体’ 而困扰。”【43】

杜尚曾多次说过,他的艺术思想根本原则是 indifference,即无美也无丑!他选用 indifference 一词不指 “无缝隙” (no gap),或 “无碍” (no barrier),更不是所谓的 “无分别心”。若稍事查询,便会知道 indifference 源于拉丁语 indifferentia,中古英语意为 “即不好也不坏”,现代英语定义为:“缺乏兴趣、关注或同情,或不重要”。看过杜尚采访视频的人,都能看出杜尚的哲学思辨、语言表达能力都十分出众,始终清楚自己在说什么,他 “情愿终生被下棋所困”,而绝不会被宗教或艺术所困【44】。 无论从哪个角度去努力,杜尚与 “禅” 都很难攀上亲缘关系。当然 “杜尚对他人对自己艺术的任何解读都持宽容态度”,非要说杜尚 “参禅”,本身便是个禅机:无可无不可!艺术史家、批评家、任何一个人,为了 “打造” “属于自己” 的说法或理论,借事说事,情有可原,情理可然。

前文巴斯说,“佛教与约翰 · 凯奇共同催生了艺术评论家凯 · 拉尔森的艺术—生活思想”,也就是说凯奇对拉尔森来说,有着非凡意义。2012 年,拉尔森出版了处女作《心跳何处:约翰 · 凯奇、禅宗与艺术家内在生命》(Where the Heart Beats, John Cage, Zen Buddhism, and the Inner Life of Artists) 凯奇传记,多数书评共认这是一本 “非常规传记”。本书指出凯奇融合未来主义达达主义式的噪音、反艺术理念,以及基督教神秘主义、印度教与禅思想;借助《易经》创造了著名无声乐章《4分33秒》;并列举受凯奇启发了一众著名艺术家、音乐家、表演者如琼斯 (Jaspers Johns)、小野洋子 (Yoko One)、劳森伯格 (Robert Rauschenberg)、白南准 (Nam June Paik),坎宁汉 (Merce Cunningham) 等等。拉尔森的核心论点是:1950 年代美国兴起的先锋艺术运动大半归功于凯奇,而凯奇的成就归功于 “铃木禅”,因为 “凯奇从铃木大拙那里所学,构成了本书的核心乃至结构本身!”【45】 美国主流书评之一《科克斯书评》如此评价:“就整体而言,这是一部研究扎实、构思精妙的著作,为读者提供了这个常被误解的艺术家的深度解读”;“不过拉尔森的写法也使凯奇的生活更像一个团谜,而不像通常传记呈现那样”,“书中那些晦涩的神秘主义论述显得很朦胧”,而且拉尔森 “对凯奇生活细节及同性恋困惑轻描淡写,对凯奇与坎宁汉长达数十年的恋人关系秘而不宣。”【46】

图 10. 从左到右:坎宁汉、劳森伯格、凯奇、琼斯、托姆布雷 1958 年合影。最近由科隆路德维希博物馆,与慕尼黑兰德霍斯特博物馆联合策划《五友》巡回展 (Fünf Freunde 2025. 8. 17 - 2026. 1. 11),声称再现了 1950 年代 “被忽视的美国后现代主义五大巨擎酷儿史”,揭示了被压抑、遮掩的 “酷儿爱” 把这五个艺术家捆绑在一起,并形成一个相互影响、亲密无间的艺术创造 “境界” (milieu)。劳森伯格曾这样说,“我们所有人都全身心投入工作”,“我们分享着每一个强烈的感受,而且我认为,我们为爱创造了奇迹。” 正如杜尚说过:“我认为同性恋群体对现代艺术的兴趣比异性恋更大。” 难怪凯奇要说:“我的所作所为,我都不愿归咎于禅。”

拉尔森《塑造无疆:一生一艺”》一文、及《心跳何处:约翰 · 凯奇、禅宗与艺术家内在生命》一书,千言万语一句话:“禅” 能治愈或逾越西方二元论的 “障碍” (barrier) 或 “缝隙” (gap),凯奇才是真正的突破口,因为凯奇深受 “铃木禅” 的浸润,声称 “自己并不热衷于打破艺术与生活的界限,甚至不愿模糊这种界限。凯奇真正关注的是,揭示二者之间本无界限的存在”。拉尔森引述凯奇《沉默》(Silence Lectures and Writings by John Cage) 原话证明自己的理论:“我们不过是无常万物的一分子,身处一个超乎我们理解的生命进程,但最重要的事情是日常生活。” 或许该问:凯奇此 “日常生活”,是不是彼日常生活?拉尔森的结论是:凯奇在生活与艺术中 “禅悟” 而 “无碍”,这都归咎于 “铃木禅”,因为凯奇 “把自己的眼珠子都泡在铃木的教诲中了” (soaked to his eyeballs in Suzuki's teachings)!此处又是一个双关语或语误:是凯奇对 “铃木禅” 深信不疑,抑或被蒙蔽了双目?【47】

凯奇等同志向、同性别、同爱好,这个不为人所道的 “五大巨擎酷儿境界” (the Five Titan queer milieu) 又当何论?这与 “禅” 究竟有多大关系?无论如何,凯奇对他人给自己精心量身定做的,这件 “织锦缎禅袈裟” 从不买账!拉尔森等同仁的叙事和论证努力,也明显与史实、及凯奇本人的再三申明相左。早在 1961 年,凯奇在新版《沉默》前言中就写道:

我的所作所为,我都不愿归咎于禅。尽管若非我接触禅 (聆听艾伦 · 瓦茨与铃木大拙的讲座,阅读相关典籍),我怀疑自己能否做到所做之事。有人告诉我艾伦 · 瓦茨曾质疑我的作品与禅的关联。我在此提起这件事,只是要使禅免于为我的行为承担任何功过 (responsibility),我将继续创作。我经常指出,当代达达主义蕴含着一个空间、一种虚无,这在过去没有。在二十世纪中叶的今日美国,禅是什么?【48】

1990 年 4 月 7 日,凯奇在南卫理公会神学院 (Southern Methodist University) 发表的《自我声明》(Autobiographical Statement) 中再次写道:

三十年代末,我曾聆听南希 · 威尔逊 · 罗斯 (Nancy Wilson Ross) 关于达达与禅的讲座。我在《沉默》序言中提过,并补充说明,我不愿让自己的作品被归咎于禅宗,尽管我觉得禅会因时因地不断演变,至于此时此地禅是什么,我亦无法确定。无论是什么,它带给我喜悦,最近浏览斯蒂芬 · 阿迪斯 (Stephen Addis)《禅的艺术》一书尤为如此。四十年代末我有幸在哥伦比亚大学旁听铃木大拙的禅哲学课程,并两度赴日拜访他。我从不盘腿打坐,也不修习禅定。我的工作就是我所作,始终离不开文具、椅子与书桌。动手之前我会做些背部伸展运动,并浇灌我的近两百盆绿植【49】。

若要在此强说:凯奇已开悟,不用打坐禅定,“神通并妙用,运水及搬柴”!自然也无可无不可。只是到了同年秋天,温哥华瑞吉恩神学院学者安德森 (Jonathen A. Anderson) 采访凯奇时,在整个采访中铃木的名字不仅只字未提,而且凯奇说道:“近两三年间,我接触到一种名为 ‘大圆满’ 的藏传教法。我可以向你展示其中一部经典。”【50】 凯奇修习 “大圆满”,自然不是破天荒的事。但耐人寻味的是,金斯伯格与奥洛夫斯基 “参禅” 十年后,转向并皈依了密宗;凯奇所谓的 “大圆满” 是宁玛、本教等派的 “密宗大法”。更有意思的是,拉尔森自己自 1994 年起修习禅宗,十年后也转向了噶玛噶举派!是这些 “容易轻信的西方读者”,包括 “铃木禅” 的倡导者们,开始在铃木 “口头禅” 中醒悟?众所周知,藏传各个宗派都强调传承、仪轨、伦理与体制化,也就是说铃木及其知识分子同道所倡导的 “禅”,即便是 “成功地说服了他的西方读者,禅足以与基督教神秘主义精华相抗衡,甚至超越了东西方所有形式的神秘主义” (佛尔语);“铃木对 ‘直觉’、‘纯粹体验’,以及超越逻辑的高调呼吁”,“把禅宗从诸多传统修行语境中剥离,使禅的境界看上去人人可及”;可在年长日久的实践中,铃木的 “口头禅” 只能是一个 “真正禅宗的拟象,甚至是一种可供消费的商品” (纳迦普利亚语)。

前文已述,巴斯及其艺术团队宣称:“无需成为一个佛教徒,也可以像佛教徒一样阅读”、“以佛教徒的视角看待事物”、“像佛教徒一样领悟佛法意图的细微差别”,如果以这种 “多元性” 能够赋予每位撰稿人、艺术家理解和实践的合法性,并作为界定佛教与当代艺术意义的努力,难免只是一个 “不切合实际的承诺”,“一种虚幻的灵性状态”;或如齐泽克指出,甚至成为潜在的 “当代拜物主义”,一个 “犬儒式疏离个体,丧失独立自主思考的价值和能力”。在此值得回味谢德尔对巴斯团队及《当代艺术中的佛性》的评价:“纵览全书,这些文章隐含把佛教视为对基督教,及所谓西方有害思维、诸如二元论和个人主义的唯一治愈解药”,“然而或许我们值得回忆一下,基督教思想与佛教思想有着显著的相似之处。美国个人主义者、及身心二元论者,能从基督教中分享的教益丝毫也不亚于佛教。” 谢尔德强调,就连丹托在《上西区的佛教》一文中也承认:“上西区佛教或许过于美好而不真实。”【51】谢尔德写道:

正如丹托同代的许多人发现,“日常生活” 与 “宗教实践” 之间界限的消失,通常意味着“宗教实践” 随之消失,而成为传统进步主义偏见的牺牲品,这种偏见将宗教视为从原始形式、教条和教义中演变而来的产物,认为在追求更高意识境界过程中,宗教已无必要,甚至成为累赘。然而,二十一世纪日益增长对灵性与宗教的关注,似乎表明了一个相反的观点。哲学家、社会学家、神学家,尤其是艺术家们告诉我们,任何 “思想” 或 “信仰” 都必然伴随着 “实践”,即具有象征意义的行为。因此,是我们的实践在塑造我们的信仰。以佛教的视角,在某程度上与基督教教义相呼应,主张神圣与世俗之间仅存在着虚妄的分别。但这并非因为一切生活都属于世俗,而是因为 “平凡生活” 本身蕴含着深刻的神圣性与宗教力量。这显然与丹托 (及其他巴斯同仁们) 的立场相左,他偏爱能助其思考哲学与艺术的佛教,而非助人向善或规范行为的佛教。但是宗教信仰与实践的终极意义恰在于此:一个意识到自己尚未成为应该成为的人,而需要 “被转化” 的觉知【52】。

话已至此,以新闻娱乐风格、以灵性神秘主义手法、以严谨史学考据论证、或以哲学逻辑推理;用汉语、德语、法语或英语,无论如何书写 “禅” 与美国 “当代艺术” 理论,任书写者怎么绕,都绕不过去这两个扎心棘手的问题:

一、为什么丹托要说:禅的意义对我来说,只是我在某种程度上开始超越它之后才会浮现?

二、为什么凯奇要说:我的所作所为,我都不愿归咎于禅?

注释:

【1】Faure, Bernard, Unmasking Buddhism, 79, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

【2】Dobbins, James C., “D. T. Suzuki: Scrutinized: Reflections and Hypotheses”.

【3】Ibid.

【4】Letter 2285 (1960.1.29), SDZ 39: 190–92; Letter 2286 (1960.1.29), SDZ 39: 192–94. Suzuki Daisetsu zenshū 鈴木大拙全集. Edited by Hisamatsu Shin’ichi 久松真一, Yamaguchi Susumu 山口益, and Furuta Shōkin 古田紹欽. 40 vols., new ed. Tokyo: Iwanami Shoten, 1999-2003.

【5】Burroughs, Williams, The Letters of William S. Burroughs: 1945-1959, 226-7, New York: Viking, 1993.

【6】Versluis, Arthur, American Gurus: From Transcendentalism to New Age Religion, 98, New York: Oxford University Press, 2014.

【7】Smithers, Stuart, “Some of the Dharma, by Jack Kerouac,” Tricycle, Spring 1998.

【8】Simpson, Daniel, “Zen and the 1950s in America,” American Dharma, 2016; Kerouac, Jack, Some of the Dharma, ix, 338, New York: Viking, 1997; Smithers, “Some of the Dharma, by Jack Kerouac”; Kerouac, Some of the Dharma, 7, x.

【9】Douglas, Ann, “A Hoop for the Lowly,” Introductory Essay to The Dharma Bums, xv, London: Penguin Modern Classics, 2007.

【10】Jeschke, Matt, “Interview with Gary Snyder by Matt Jeschke” https://www.cuke.com/interviews/gary-snyder-mj.html

【11】Carolan, Trevor, “The Wild Mind of Gary Snyder,” Shambhala Sun, par 53, 1 May 1996.

【12】Kerouac, Jack, Some of the Dharma, 138.

【13】Sasaki, Ruth Fuller, “Chia-shan Receives the Transmission from Boatman-Priest Te-ch'eng,” 36, Chicago Review, Vol. 12, No. 2, 1958; Fields, Rick, How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America, 188, 197, Berkeley: Shambhala Publications, 1992; Isabel Sterling, Zen Pioneer: The Life and Works of Ruth Fuller Sasaki, 95, Berkeley: Shoemaker & Hoard, 2006.

【14】Kerouac, Jack, Selected Letters: Vol. 2, 1957-1969, 218, London: Penguin Publishing Group, 2000.

【15】Kilcup, Karen L. Who Killed American Poetry? From National Obsession to Elite Possession, 100, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2019.

【16】Fields, Rick, How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America, 223-4.

【17】Kerouac, Jack, Selected Letters: Vol. 2, 1957-1969, 203, London: Penguin Publishing Group, 2000; Jack Kerouac, Jack and Allen Ginsberg, Jack Kerouac and Allen Ginsberg: The Letters, 400, New York: Viking, 2010.

【18】Ames, Van Meter, “Zen and Pragmatism,” 32, 19, Philosophy East & West, Vol. 4, No. 1, 1954.

【19】Simpson, Daniel, “Zen and the 1950s in America,” American Dharma, 2016.

【20】Hegel, The Philosophy of History, 139-141, Translated by J. Sibree. New York: P. F. Collier and Son, 1901.

【21】 Siedell, Daniel A., Book Review: “Buddha Mind in Contemporary Art’, Curator: The Museum Journal, 2006.

【22】Bass, Jacquelynn and Mary Jane Jacob edited, Buddha Mind in Contemporary Art, 25, Berkeley: University of California Press, 2004.

【23】Suzuki, D. T., An Introduction to Zen Buddhism, 33, 44, New York: Grove Press, 1964.

【24】Sharf, Robert, “Whose Zen? Zen Nationalism Revisited”.

【25】Klein, Jennie, “Being Mindful: West Coast Reflections on Buddhism and Art”, PAJ: A Journal of Performance Art, The MIT Press PAJ 79 (Volume 27, Number 1), January 2005; Gravesen, Cecilie Nusselein, “Returning into Activity Buddhism, Contemporary Art and Agency”, Final Dissertation, 2006.

【26】Zizek, Slavoj, On Belief, 12, London: Routledge, 2001.

【27】Zizek, Slavoj, On Belief, 14, London: Routledge, 200; Johnston, Adrian, “The Cynic’s Fetish: Slavoj Zizek and the Dynamics of Belief”, Psychoanalysis, Culture and Society, issue 9, 259-283, 2004.

【28】Ibid.

【29】Ibid.

【30】Bass, Jacquelynn and Mary Jane Jacob edited, Buddha Mind in Contemporary Art, 56.

【31】“佛陀刚刚无上正等正觉,即绝对圆满觉悟境界。他身处摩揭陀国,真知觉悟之地。若我们悄然相随,从他肩后凝望,可见脚下大地尽由金刚石铸就,遍饰珍宝、绚丽花朵与象征圆满澄澈的纯净水晶。宝石花蔓织网璎珞悬垂四方,流溢璀璨光芒与和谐妙音。其上矗立菩提树,金刚石作树干成,青金石为枝桠。树干宣说无尽诸法,枝叶为宇宙万象提供清凉荫蔽。佛陀所立之宫殿同样华美,亦遍及十方,无所不达。佛陀以神通力观照广阔疆界,以平等心遍入诸佛国土。于一切觉悟之境无所不在,无来无去。其身遍满诸世界,威光照耀诸佛国土。宣说一切真理,教化众生,觉悟无所不达。” 拉尔森文章开首,不注意会以为自己在读从英文再翻译回汉语的佛经。” Bass, Jacquelynn and Mary Jane Jacob edited, Buddha Mind in Contemporary Art, 61, 62.

【32】Bass, Jacquelynn and Mary Jane Jacob edited, Buddha Mind in Contemporary Art, 22.

【33】Ibid., 64.

【34】Ibid., 66.

【35】Ibid., 63.

【36】Ibid., 63.

【37】Jeanne Siegel interviews Marcel Duchamp (12 April 1967) YouTube.com

【38】 Cabane, Pierre, Dialogues with Marcel Duchamp, “A window into something else”, 47, 48, London: Da Capo Press, 1979; Marcel Duchamp Talking about Readymades, Interview by Phillipe Collin, 40, in Thomas Girst, The Indefinite Duchamp, Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2013.

【39】Time Magazine, 10 March, 1952; Mcshine, Kynaston, Marcel Duchamp, New York: Prestel Publishing, 1989.

【40】Mink, Janis, Marcel Duchamp 1889-1968 L’art conttre l’art, 48, Cologne: Taschen, 2005.

【41】Tomkins, Calvin, Duchamp: A Biography, Henry Holt and Company, 1998.

【42】Naumann and Tancock, Duchamp and/or/in China 瑙曼、唐冠科《杜尚与/或/在/中国》, 374,北京:世界图书出版公司北京公司,2014 年。

【43】Stirner, Max (Johann Kaspar Schmidt), Art and Religion, 110, Pattern Books, 2020.

【44】Duchamp interview 1968 BBC, YouTube.com

【45】en.wikipedia.org/wiki/KayLarson 作为《纽约时报》的专栏作家,拉尔森的人脉关系、话语影响非同一般。《凯奇》一书入选美国公共电台 “2012年最受喜爱音乐图书”、《洛杉矶杂志》“2012 年度十佳音乐图书”、“Brain Pickings” 2012 年度最佳图书等奖项,但与严谨学术研究终隔一层。

【46】kirkusreviews.com/book-reviews/kay-larson

【47】Bass, Jacquelynn and Mary Jane Jacob, Buddha Mind in Contemporary Art, 62, 72.

【48】Cage, John, Silence, Lectures and Writings by John Cage, xi, Middletown Connecticut: Wesleyan University Press, 1976.

【49】johncage.org/cage-autobiographical-statement

【50】Alan Anderson interviews John Cage, lionsroar.com/john-cage-on-meditation

【51】Siedell, Daniel A., Book Review: “Buddha Mind in Contemporary Art”, Curator: The Museum Journal, 2006.

【52】Ibid.