The Conundrum in the Quest of Philosophy Today

This article was published on 9/1/2025 on Weibo and since has received 78,000+ reads. Below is the original Chinese text which can be translated by your browser.

今日哲学求知之困惑

范炳煇

⽏需质疑,中国没有 Philosophy 却有 “哲学” 和 “中国哲学史”,可⽆论 “哲学”、 “中国哲学史”,都是⻄化后的本⼟产物, 开⼭祖是胡适和冯友兰。⼆位先⽣虽是留洋哲学博⼠,功课是要在⼦学或经学中,寻找对等的⻄⽅ “哲学” 概念。⼀个世纪以来,⼈们不太谈及胡、冯在哥伦⽐亚⼤学主攻的是 “诸⼦”,更关⼼杜威的 “政治哲学”、现代国家体制改⾰等问题。⻄⽅现代 “政治哲学” 引发的民主⾰命运动,功绩⽆可厚⾮。可⼆位中国哲学鼻祖,为什么要跟着既不知汉语,也不关⼼诸⼦思想为何的导师学习 “中国哲学”?显然⼆位另有所 图,⻄⽅ Philosophy 重⼤问题及其20世纪⾯临的困境,压根⼉就不是⼆位要关⼼或涉及的问题,彼哲学⾮此 “哲 学”。鉴于此啧有烦⾔、 纠结尴尬,难以启⼝的历史条件和⽂化背景,虽然“哲学” 在中国已是名符其实的中国哲学,可中国 Philosophy 研究,依然路漫漫其修远兮,筚路蓝缕,待启⼭林,是不争的事实。

关键词:

爱智慧 φίλος - σοφία

逻各斯 λόγος

我思,故我在 Cogito, ergo sum

⿊格尔,唯⼼主义 Idealismus

海德格尔,拆解本体论 Destruktion

福柯,权⼒、双重性,延异、印迹

pouvoir, double, différance, trace

德⾥达,本体论、解构、存在、在场

ontology, déconstruction, Being, being

1980年代前,中国 “哲学” 状况是:哲学 = ⻢克思主义 = 政治经济学,定义、 ⽤途明确。1980年代起,哲学 = 康德 “理性” = ⿊格尔 “绝对精神” = 萨特 “存在主义” = 启蒙主义、⾃由意识。本世纪 “哲学” ⼤盛,意味杂陈:希腊 “爱智慧”、德国⼈尼采、海德格尔、维根特斯坦、阿伦特等等杂说 = ⽼庄、孔⼦、 孙⼦、佛学、⽞学、理学、蒙学、菜根谭、三⼗六计、诡计、诈术,尤其是那些说不清、不可说的政治⼈事都 = “哲学”,可都≠philosophy。

中⽂ “哲学” ⼀词,源于⽇语 てつがく,哲 (tetsu, 智慧、明智) + 学 (gaku, 学 问),是 1874年⽇本启蒙学者⻄周 に し あまね Nishi Amane (1829—1897),⼜名⻄周助 にししゅうすけ Nishi Shūsuke,在《百⼀新论》中对英⽂ philosophy ⾸次翻译,⽇⽂、中⽂沿⽤⾄今。冯友兰先⽣在1939年《新原 道》中写道:

凡哲学都是 “失⼈情” 底。因为⼀⼈所有底知识,都限于形象之内,⽽哲学的最⾼底目的,是要发现超乎形象者。哲学必讲到超乎形象者,然后才能符合 “⽞之⼜⽞” 的标准。⼀般⼈不能⽤抽象底思想,⽽哲学则专⽤抽象底思想。⽤我们于《新理学》中所⽤底名词,我们说,抽象底思想是思,⾮抽象底思想是想。⼀般⼈只能想而不能思。他们底思想,都是我们所谓图画式底思想。⽤图画式底思想以看哲学,哲学是 “失⼈情” 底。【1】

爱智慧 φίλος - σοφία

冯先⽣所谓 “抽象底思想是思”,“⾮抽象底思想是想”,指出汉语语境中 “哲学思维” 与 “⾮哲学思维” 的区别,可只字未提汉语作为表意⽂字,与哲学⺟语表⾳⽂字间的差异,超越了 “思” 与 “想” 的差异。若说 Philosophy ⼀词源于古希腊语 φίλος “philos or love” “爱”,和 σοφία “sophía or wisdom” “智慧”,而 sophia 原义只是 “谋略、技能”,“智慧、智⼒” φρόνησις “phronesis, or wisdom, intelligence” 等为追加之义。“智慧、智者” “wisdom wiseman” 虽然源于希腊语 “魔法、法者” μάγος “magos”,却与古波斯语 maguŝ 渊源深远。这个剪不断, 理还乱的 “谱系”,怎么看 “巫” 的意味都很浓重。若说 “哲学” 是 “爱智慧”,不如说是 “爱智慧之法术”,如此看来,中国先秦诸⼦全是名符其实的 “哲学家”,中国⾃然也成了最古⽼的 σοφία 或 “哲学”发源地。这显然是⼀个不靠谱的说法, 问题出在 “爱智慧” 这句话上。

斯洛特戴克 Peter Sloterdijk

斯洛特戴克 Peter Sloterdijk,当今世界最具争议、也是最有见地的德国哲学家,说出了 “爱智慧” 背后的遥远景观:希腊语 “‘教化’ παιδεία Paideia 是为了给或隐或现的帝国培养⼈才,是希腊哲学的基本术语和纲领,为政治实践服务。哲学⾃诞⽣起,就承载着权⼒, 充满⻛险,是为都市⽂明和帝国⽽崛起”。【2】 斯洛特戴克指出:“在最真实的意义上,希腊哲学是⼀种宗教思维,多数宗教历史学家共识,柏拉图学说在许多⽅⾯,代表着萨满教传统的现代化”。【3】 希腊⼈相信只有 “在圣贤教化下,才能脱离原始的家庭和部落,成为有远见,⼼胸开阔的都市和帝国的⼈性”,【4】 “把困惑的城镇⻘年,变为成熟的世界主义者,把内在的野蛮⼈,变为帝国的⽂明居民,把固执⼰⻅的⼈,变为深思熟虑的知识追求者, 把愤慨郁结的奴⾪,变为快乐⽽有⾃制能⼒的个体”。【5】

这才是希腊 “爱智慧” 的真正含义:把希腊萨满传统 (⼤家津津乐道的希腊神话) “现代化”,化为帝国 “⽂明”!可⻅对于希腊⼈来说,“⽂明” 始终是 “他者”。众所周知,柏拉图和许多希腊先贤都去过埃及,及爱琴海流域的早期⽂明帝国 “留学”,希腊⼀直遥望着远⽅⽂明。柏拉图与孔⼦⾯对着萨满巫术流⾏的乱世,彷佛 “⼼有灵犀⼀点通”,都认定只有 “教化” 才能建⽴天下秩序。孔⼦和柏拉图⽆疑都是 “得道” 者,因为 “得 道者是那些能看穿混沌宇宙⾯具的⼈” zum Weisen wird, wer das Chaos als Maske des Kosmos durchschaut。可⼆⼈⼤有区别,难以沟通:孔⼦要向后看,希望 “恢复” 原则上完善的 “周公之道”,重建秩序,⽽ “克⼰复礼”,“述⽽不作”;柏拉图要向前看,希望 “收集” 远⽅的⽂明世界,把 “他者” 统⼀于 “逻各斯” (λόγος Logos)。

逻各斯 λόγος

读者心中早已明镜⾼悬,当代中国哲学家佼佼者,对 “逻各斯” ⼀词至今也拿不出,⼀个令⼈信服的解读,都是盲⼈摸象,完全取决于个⼈的理解能力,或者干脆是以个⼈ “好恶” 定义。

德⾥达早已锐利指出,“在希腊语中逻各斯既有理性、论述、算计、⾔语等意思,也是对权威的承认和服从。逻各斯同时还有 ‘聚集’ λέγειν ‘légein’:去收集的意思。这是⼀个系统的理性思想,是要统⼀收集万物于⾃⾝的思想。”【6】 那些⾮要把 “道” 与 “逻各斯” 搅在⼀块的⼈,受个⼈情感左右不顾常识:道⽣万物,逻各斯聚万物!这个简单⽽基本的对⽴与差异,被学者混淆视听。以张隆溪代表,⼀些中国学者认为,逻各斯与道相通互训,所 以 “没有理由不认为柏拉图与老子,在对逻各斯或道的沉思中和谐相处”。【7】世⼈皆知,苏格拉底和柏拉图说:道可以道,⽽⽼⼦和孔⼦说:道不可道;希腊古⼈要道聚万物,中国古⼈要道⽣万物;柏拉图向前看,孔⼦向后看,如何和谐相处?

“古希腊” 是个史学神话,“爱智慧” 爱的是⼀个希腊本⼟从未有过的 “智慧”,是对逻各斯收集万物于⾃⾝的权威承认和服从。⽤德⾥达的话来说,是⼀个 “⼈吃⼈的转喻” (tropes of cannibalism)。1990年代初期,德⾥达在⼀次采访中说:“融⼊德国解释学和思辨哲学的语⾔,就是我说的 ‘⼈吃⼈的⽐喻’。这⼀点在⿊格尔那⾥表现得最为清楚,但这个⽐喻在整个⻄⽅思想中⽆处不在。‘吃’ 毕竟是基督教的伟⼤秘密,变体发⽣在合并⾃⾝的⾏为中:⾯包和红酒变成了基督的⾁体和⾎液,通过这个神秘的饮⾷,融⼊⼈体的不仅是上帝的⾝体—还有他的话语”。【8】

⽆论今天如何去解读希腊哲学,“爱智慧” 在柏拉图时代已废,⽽柏拉图的命运,也⽐孔⼦强不到哪去,沦落为 “丧家之狗”,在精神上,甚⾄物质上,都⽆家可归。柏拉图的 “理想国” 变成了 “柏拉图精神理想”,希腊 “哲学王” 之梦, 很快被亚历⼭⼤⼤帝实现,⾄此虽然希腊 “爱智慧” 变成了真正的形⽽上学 “本体论”,却好景不⻓。公元312年罗⻢皇帝君⼠坦丁皈依基督教,从此希腊哲学 “本体论”,便成了罗⻢帝国国教基督教的禁脔,与基督教 “神学” 难解难分,也就是说,逻各斯思想与基督的⾎⾁融为⼀体。

亚历⼭⼤⼤帝像 (约公元前 2-3 世纪),伦敦⼤英博物馆,英国

罗⻢皇帝居⼠坦丁巨像 (约 280-337),头部约 2.5 公 尺,卡⽐托利欧博物馆,意⼤利

我思,故我在 Cogito, ergo sum

我们容易忽视⼀个事实:⻄⽅世界之始⾄终是宗教世界;中国世界之始⾄终是皇权世界。斯洛特戴克说,“对历史的错觉,就是最初在权⼒与⽅法之间,看似有内在联系的复杂预感,转⼊了以科技夺取权⼒的时代”。【9】巴尔赞说,⻄⽅⽂艺复兴不是为了复兴⼈⽂,⽽是要 “兴” 艺术和科学。兴艺术为反宗教,兴科学为发展经济,所以 “达 · 芬奇是天才,但不是⼀个⼈⽂主义者”。【10】 “⼗六世纪的新教改⾰是现代社会的开始,这场⾰命只是以某个信念的名义,获取权⼒和财产的暴⼒转⼿⽽已”。【11】 上⾃⽂艺复兴,下⾄启蒙运动,笛卡尔具有举⾜轻重的意义,但笛卡尔的世界,从来都不是⼩资产阶级的⾰命世界,⽽是⼀个信仰的战争世界。【12】 在这场信仰之战中,把希腊本体论,从基督教神学禁锢中解救出来的英雄,正是 “科学哲学家” 笛卡尔。他的名⾔,也是现代哲学的第⼀原理,“我思故我在”,实践意义是:真理的检验标准是 “概念要清晰明确”,也就是⼀个数学逻辑,“圆不是⽅”;【13】 ⽽ “我思故我在” 精神意义,导致 “过度强调⾃我意识,⼈类偏离了神圣事物秩序的⼈性象征”。【14】 巴尔赞说,也只有像笛卡尔这样的天才,才能给⼈类带来如此灾难性的功过:他造就了⽜顿,也造就了今天法国教育的糟糕局⾯。【15】 对 “我思故我在”,可以有⼀千个不同的解读,有⼀点却毫⽆疑问,那就是希腊本体论的复活。

巴尔赞 Jacques Barzun (1907-2012)

“我思故我在” 成了古希腊本体论的 “转世灵童”,“本体论” 这个灵童在休谟和康德的争辩中得以认定。休谟的问题是:如果理性 (我思),得出的因果关系逻辑,只是⼀件事接着另⼀件事的发⽣习惯,虽然理性在经验中可以学习万物,但经验并不确定,⽽因⼈⽽异, 那么以科学眼光建⽴逻辑体系的希望只是个虚幻。康德没有质疑休谟的分析,⽽重新定义 “经验”,提出 “纯粹理性的批判”,他赋予古希腊⼆元世界观 “感知与理知” (αἴσθησις aisthéton and νοητόν noéton) ⼀个新解释:事物本来的样⼦,与事物在理性中呈现的⾯目的样⼦。⼈类永远⽆法知道事物本来面目,但在经验中感知事物时,理性可以对事物的呈现⽅式产⽣影响,因此,对于因果关系的认识,是理性的伟⼤贡献。休谟认为,因果关系是虚幻,康德肯定了因果关系像时间、空间、数字⼀样真实。“科学家从此⼜可以安然⼊睡,相信他们的研究揭⽰了真正的逻辑关系,常识也可以让⼈放⼼了”。【16】

休谟的结论是:理性只是由“外在的事物”塑造⽽成,这⾃然也是经验主义的终点。康德的结论是:理性可以决定 “外在的事物”,⽤巴尔赞的话说,“理性是华夫饼熨⽃,外⾯的事物是⾯糊”,理性思想可随意操弄客观存在。这就是⼈尽皆知的唯⼼主义哲学核⼼:思想意识决定客观存在!⼀⾔蔽之:⼈定胜天。此处读者被⻓期忽悠的问题,是“唯⼼主义” Idea(l)ism 这个词,其核⼼是 “思想” 或 “理性” idea,⽽⾮ “理想” 或 “愿望” ideal。“唯⼼” 主义是 “唯理”主义,⾮ “唯⼼” 主义,这是⼀直以来的汉语翻译陷阱,读者不可不察!

⿊格尔,唯⼼主义 Idealismus

巴尔赞指出:唯⼼主义在⿊格尔⼿⾥,成了近代⻄⽅哲学主导。在⿊格尔的体系中,“理念” (Ideal) 和 “真实” (Real) 是 “绝对存在” (Absolute Being) 的两个⽅⾯。真实表现为经验或历史;理念是万物的 “精神” (Spirit),相当于⼈类灵魂 (Sprit / Soul),⽽死亡便回到绝对的源头,相当于上帝。【17】⿊格尔如此说法,正好对应《圣经》:“都是出于尘⼟,也都归尘⼟”!事实上⿊格尔这个 “新世界观”,确实也吸引了那些虽然不再相信基督教,在宗教情感惯性推动下,仍然寻求灵魂不朽出路的⼈。

⾃拿破仑时代起,欧洲开始处于不安运动、敌对状态的混乱之中,⿊格尔对世界的具体性和多样性的敏锐感觉,使他的说法更具说服⼒。在他最具可读性,也最被⼈们经常忽视的《历史哲学》中,⿊格尔以新颖的 “逻辑”,解决了⼈们的不安和冲突:思想之战以两个对⽴的 “命题” 相互对垒:在⽃争中综合,保留最好的元素⽽告终。历史因此⽽发展,⽽理念并⾮静⽌的理念,这就是不断进步和发展的⼈类⾃由出路。这个出路⾃法国⼤⾰命以来,显然已被授予⻄⽅⼈。【18】这就是⿊格尔的线性历史发展观!⾮⻄⽅⼈希望照着⿊格尔的思想发展,那得⾃⼰先照照镜⼦。

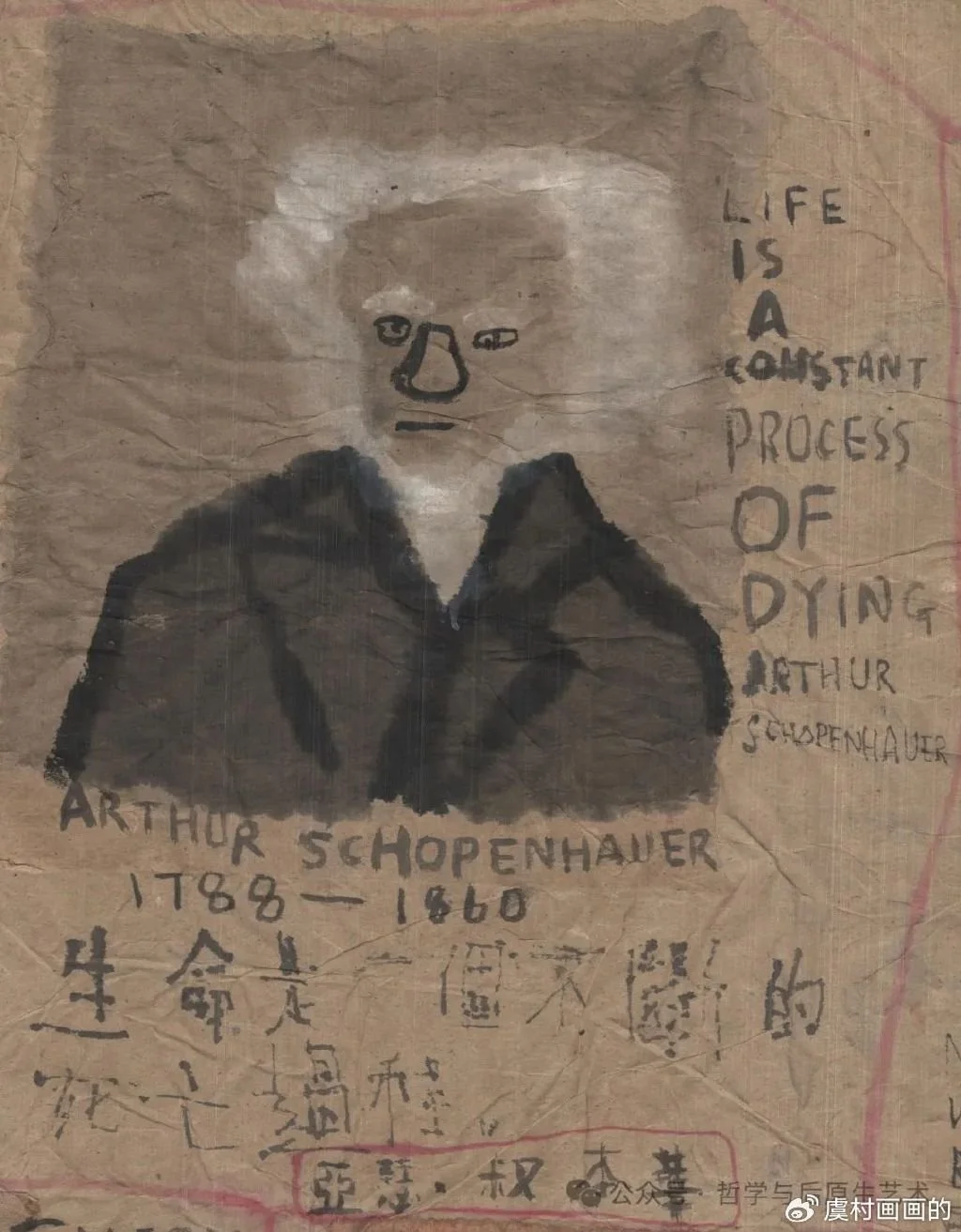

叔本华,虞村《我不能是我》局部(局部) 纸本⽔墨 2023

叔本华曾⼀语道破:“⿊格尔是个哲学江湖骗⼦”!当越来越多的欧洲⼈开始脱离教堂,并需要相应的思想来缓解固有宗教思维习惯模式时,⿊格尔看准商机:以 “精神” 与 “⾃由” 代替了 “上帝” 与 “救赎”,最后奇兵突发,“以强胜弱”,das höhere Prinzip siegte über das minderwertige, 这个狭路相逢勇者胜的辩证法,使西方两千多年的⼆元对⽴暂时统⼀。【19】 巴尔赞说,“鉴于此事实,⿊格尔如何成为国家暴政的使徒,和德国侵略的⿎吹者,便可以⽤两次世界⼤战,及其意识形态的罪恶来解释”。【20】 然⽽⿊格尔的 “绝对理念”,不仅让⻄⽅ “帝国主义者” 欣喜若狂,也使中国 “新儒家”、“后儒家” 如痴如醉。因为 “绝对理念” 不但合 “易理”,也合 “天不变,道也不变” 的终极思想,这就是世⼈念念不忘⿊格尔的地⽅。

海德格尔,拆解本体论 Destruktion

世界⼤战使海德格尔看到,德国哲学 (⿊格尔唯⼼主义) 不仅没能使德国强⼤,反⽽使德国成了全世界的罪⼈,是⼀条绝望的不归路!1947年,海德格尔在《关于⼈⽂主义的信》中写道,“是时候停⽌⾼估哲学了” (⿊格尔唯⼼主义本体论),“哲学背负着⽆法实现的承诺。在当今世界的苦难中,我们最需要的是,少⼀点哲学,多⼀些对思考的关注;少⼀点⽂学,多⼀些对⽂字的关注。未来思考将不再是哲学,⽽以曾经更真实的形⽽上学⽅式思考”,“未来思维⽆法兑现⿊格尔的承诺,即放弃 ‘爱智慧’ ⽽追求绝对的知识形式”。【21】

海德格尔,虞村《我不能是我》局部(局部) 纸本⽔墨 2023

海德格尔对哲学、⿊格尔唯⼼主义的质疑,引发了各种误读误解。中国当代以陈嘉映为代表,流⾏ “哲学已死” ⼀说。【22】 ⽽海德格尔的质疑,仅限于对本体论的质疑,德⾥达在《论⽂字学》中写到:“海德格尔的形⽽上学问题,确实是有关存在的问题,是真理、意义和逻各斯问题”。海德格尔的尝试,“不仅没有恢复⻄⽅对形⽽上学存在问题的⾃信,反⽽从根本上摧毁了对存在问题的信⼼”。“在考察存在所有定义的原始状态时”,海德格尔的 “沉思动摇了本体神学 de l'ontothéologie 的可靠性,与当代语⾔学⼀道,造成存在意识的统⼀性错位,最终使 (表⾳) ⽂字的统⼀性⽡解”。【23】

德⾥达指出,⿊格尔把思想变成了 “符号的⽣产性记忆,与苏格拉底不留书写印迹的话语哲学相⽐,⿊格尔是最后⼀个书本哲学家,第⼀个 (表⾳) ⽂字思想家”。【24】 因此,表⾳⽂字 “这⼀发展与⼈类学和书写历史发展的结合告诉我们,表⾳⽂字是伟⼤的⻄⽅形⽽上学、科学、技术和经济发展的媒介,它在时间和空间上的⾃我限制,甚⾄在把⾃⾝规律强加与不受它配⽂化领域也受到限制。⽽ ‘⼈⽂科学’ 书写与控制论 (la cybernétique) ⾮偶然性结合,导致了表⾳⽂字更深远的⾃我颠覆”。【25】

换⾔之,“表音⽂字统⼀性” 的⾃我颠覆, 导致了表音⽂字所承载的 “本体论” ⽡解。德⾥达指出,在现代表⾳⽂字⽂本中,“存在的本义与⽂字断裂,意义与话语断裂,‘存在的声⾳’ 与’ ‘语⾳’ 断裂,‘存在的召唤’ 与它所表达的声⾳断裂;这些断裂既证实了表⾳⽂字的根本隐喻,⽽通过强调这个隐喻的差异变得可疑,这解译了海德格尔在存在和逻各斯中⼼主义形⽽上学上的困境。”【26】海德格尔的困境,也是⼀些中国哲学家的盲点、及对康德、⿊格尔、海德格尔⽂本的误读误解的困境?对 “本体” (“真理”?”道”?) 的痴迷, 这类学者在毫⽆意识的情况下,陷⼊ “形⽽上学” 自言自语:“哲学已死” (陈嘉映)、“语⾔学之后的形⽽上学” (邓晓芒) 等理论。这些学者或不解表⾳⽂字与汉字的根本差异、或根本不计西方哲学论述的前提,即限定在表⾳⽂字及其特有的表达⽅式之内。因此⽽造成对康德、⿊格尔、海德格尔等⽂本的误读、误解、解说、结论,读者自己可以判断评述,但不可不察。

福柯,权⼒、双重性,延异、印迹

pouvoir, double, différance, trace

论证 “表⾳⽂字统⼀性⽡解” 命题由来已久,并不是德⾥达骇⼈听闻,莱布尼茨、培根等⼈早有论述。福柯对表⾳⽂字的 “双重性”,以及表⾳⽂字对书写着带来的 “双重地位” 尤为专注:

这是⼀个⾮常必要的前提:字⺟书写⾃⾝是⼀个副本的复制形式,因为它代表的不是所指,⽽是所指的语⾳元素;相反,表意⽂字直接代表所指,独⽴于语⾳。对⻄⽅⽂化来说,写作从开始⾃然⽽然强制我们把⾃⼰置于⾃我表现,以及双重副本的虚拟空间之中,书写针对的不是事物⽽是话语。⽂字写作是深⼊⼀⾯空幻⽽不可测的镜⼦深处,复制副本的副本书写,以这种⽅式去发现⼀种可能、或不可能的⽆限性,这种永⽆休⽌的话语追索,使话语死⽽复⽣源远流⻓。表⾳书写中这种周⽽复始的在场话语,不可否认地给予我们⼀个所谓的⽂字写作本体地位。因此在那些以书写⾏为针对事物本⾝、表⽰事物固有的形体,全然漠视时间变迁的⽂化中,这种⽂字写作的本体地位不为所知。【27】

福柯认为,西方传统历史学术观以⾃⼰的⽅式 “记忆” 过去的 “⽂物”,然后把 “⽂物” 转化成 “⽂献”,再以 “话语” 来表达那些不能⾔传,或者以沉默来表达⾃⼰的遗迹。这个 “话语” 不仅具有表音⽂字特有的 “双重性”,实际上是与 “权⼒” 互相纠缠的结果,⽽这个结果就 是我们所谓的经典⽂献,被传统学术史视为真实的依据。【28】 ⼈尽皆知的⻄⽅谚语 “知识就是⼒量”,源于拉丁语 Scientia potentia est,是培根“知识⾃⾝是⼒量” Ipsa scientia potestas est 的演绎,⽽培根的原话似乎暗合福柯的主张:知识⾃⾝是权⼒,此权⼒可给予我权⼒,也是束缚我的权⼒。福柯认为现代社会中,“知识就是枷锁” 已经取代了 “知识就是⼒量”。⽆论现代知识是 “⼒量” 还是 “枷锁”,结果都是束缚我的 “权⼒”。强权政治、法律责任、暴⼒并不是 “权⼒”,福柯所谓的 “权⼒”,并⾮他⼈强加于我的 “外⼒”,⽽是 “我” 强加于我⾃⼰的 “权⼒意志”。【29】

⾃康德以来,“我” 同时承担了世界中经验主体的地位,“我” 同时也可以作为其他对象中的⼀个客体,以及相对于整个世界先验主体的地位,“我” 构成了世界的整体以及可能经历的对象。⽤福柯的话来说,“现代性” 使⼈变成了⼀个 “知识超载主体”,希望以有限主体超越⽆限客体,凌驾于客体之上,⽣造了⼀个双重 “我”,⽽ “我” 切断了与我同时存在事物的⼀切源头。【30】现代⼈⽣活在与⾃⼰的 “替⾝” (double) 争⽃中,⼈与替⾝既不能调合⼜不可却少,⾃相⽭盾却⾃以为是,希望以有限的⾃我超越⽆限 ,结果再次被 “双重化” (doubled)。⼈活在与替⾝⽆法调和的⽭盾之中,这个⽭盾的集中表现就是,追求越来越多知识,这个努⼒,就是权⼒意志。现代⼈的权⼒意志超越了⼈类⾃⾝可负荷的限度,知识变成了禁锢⼈的枷锁。在现代性中,⼈作为 “主体”,即每⼀个有⾃我意识的⼈,所做的⼀切都是为了权⼒。【31】 著名⼈类学家拉⽐诺 (Paul Rabinow 1944– 2021) 对福柯基本的思想,以⼀⾔蔽之:“现代性始于⼀个令⼈难以置信⽽最终不可⾏的理念:⼈被奴役⽽成主权者,⼈⾃⾝有限却可以取代上帝”。【32】 “知识就是⼒量” 进化为 “知识就是枷锁”!现在⽣活的唯⼀的希望,就是以各种⻛格或样式来装点,这个永远⽆法卸掉的枷锁。

不少中国当代学者,对⽂字的 “本体” 性⾮常痴迷,以否认表⾳⽂字与表意⽂字的根本差别,来保持汉字的 “本体” 性。张隆溪希望⽤ “⽆限的语⾔” ⼀⽂证明:福柯认为埃及象形⽂字或汉字, 仅仅 “是事物透明的符号”,“不是为本体存在的符号,因此也就没有本体的意义”。【33】 张隆溪因此把德⾥达的 “延异” la différance 概念解释成⼀般意义上的 “差异” 和对⽴,并认为德⾥达与⿊格尔,“两者⼀褒⼀贬,态度固然相反,但对中⽂本⾝的认识则⼜殊路同归,基本⼀致” 。【34】 简单的事实是,德⾥达与⿊格尔的出发点、哲学思想都截然相反。德⾥达强调:“存在的意义,不是先验所指,⽽是能指的印迹,所以⽆论实体性或本体论、实体与存在都是⼀种派⽣物。他把这个派⽣物称之为 ‘延异’,‘延异’ 是指 ‘印迹’ (trace) 概念的不稳定性,以此来区别 (说明) 西方传统 ‘理念’ (逻各斯 Logos) 的稳定性”。【35】2001年,德⾥达在上海科学院座谈会上公开重申:批判和质疑逻各斯中⼼主义,“表⾳假定的在场特权” 和 “表⾳” 在⻄⽅⽂化中的特权地位,⼀直是他的⼯作目标。【36】

德⾥达,本体论、解构、存在、在场

ontology, déconstruction, Being, being

德⾥达说,“我有很多疑问,其中之⼀是,从康德、⿊格尔到现在,那些哲学家们不可避免地、被迫把他们的本体论和形⽽上学体系与国家和国家权⼒联系起来了”。可⻅想做国师的希望, 不是中国⼈的独家字号,⼀个永恒的 “周公梦”,从希腊 “哲学王” 到康德、⿊格尔、哈⻉⻢斯;从先秦 “诸⼦” 到道学家、新儒家、后儒家,古今中外⾐钵相传,⾎脉不断。⾃20世纪60年代起,只有那些法国后解构主义者,虽然 “吃着 ‘现代化’,喝着 ‘现代化’,但并不感恩戴德,也并不⼼悦诚服,冷⽔泼得你⼀头冰凉”。【37】他们从根⼦上质疑,18 世纪以来⻄⽅理性主义现代化,⾃⽢被 “理性” 视为 “谵妄和狂放”。

德⾥达,虞村《我不能是我》(局部) 纸本⽔墨 2023

德⾥达⾃报名号:“如果要严谨地问什么是哲学,从这个⾓度去看,我追随过海德格尔的脚步,也远离了海德格尔,却看到了⼈们对希腊语中所谓 ‘逻各斯’ 的权威的承认或服从”。【38】 “我试图以我⾃⼰的⽅式翻译或转换德语 Destruktion,海德格尔这个词的确切指涉是,分解本体论历史,也就是⻄⽅哲学的主流历史,通俗的古典本体论。‘分解’ 或 ‘解构’ 都没有破环的意思,只是通过记忆或谱系顺序来分解结构的⽅法,并没有什么负⾯意义。”【39】

在此背景下,德⾥达以 “本体论” 来解说 “解构主义”,以解构主义是解释本体论。上世纪 60 年代起,德⾥达以《论⽂字学》(确切地说 “论⽂字哲学”) 正式向西方哲学体系发难,他认为从柏拉图到海德格尔,⻄⽅哲学⼀直是本体论。“本体论” 或 “存在论” (ontology) 是 探究 “存在” 的 “科学”,“存在” 就是 “在” “有”,“在场”。德⾥达说,海德格尔⽤了⼀⽣区分 “在场” 与 “存在” 的本体差异,但 “存在” 什么都不是,任何地⽅都找不着它。“存在” 是每次说 “在场” 时的⼀个前题,⽽ “在场” 只是⼀种语⾳ “特权”,这个特权就是 “逻各斯中⼼主义” 与 “表⾳语⾔中⼼主义” 的 “特殊性”。“在场” 的特权属于⻄⽅意识形态,因为 “理念中⼼主义” 和 “表⾳语⾔中⼼主义” 是⻄⽅的 “优越性”,德⾥达要解构的正是这个西方民族⽂化的 “特殊性” 和 “优越性”。【40】 德⾥达说:

“存在” 意味着 “在场”,我们当然是在重启海德格尔的问题。是海德格尔分开了在场 Seiend (英语 being,法语 étant,拉丁语 ens,即存在和当下在场,具有时间和位置的意义,呈现在我⾯前,因此 on 也表⽰在场) 与存在 Sein (法语 Être,拉丁语 Esse) 的区别。因为在英语中,⽆法翻译 Seiend 与 Sein 的区别, 所以把 Seiend 译成⼩写 “being”,把 Sein 译成⼤写 Being。可这⾮常棘手,现在我们有了所谓的本体论差异,也就是 “存在” 与 “在场”、 Seiend 与 Sein、on 与 einai 之间的差异。问题是这个 “存在” Being,是什么意思?“在场” being ⼜意味着什么?存在什么都不是,在任何地⽅都找不到这个叫 “存在” 的东⻄,然⽽每次我们说 “这是在场” 时,“存在” 总是前提。因此,德语 Seiend 与 Sein、希腊语 on 与 einai、法语 étant 与 Être、拉丁语 ens 与 Esse 之间的区别是个⼤问题。我试图把海德格尔本体论差异的这个难题,转化为我所说的 “延异” 来补救。【41】

我希望在不怀疑任何事物、不否定哲学或其权威的情况下,解构以本体论作为事物存在的主要科学规则。换⾔之,我希望解构我们赋予当下的在场特权。当然,海德格尔已经做过这件事,但我希望以不同的⽅式来做这件事:解构本体论的主要规则,即 “存在” 作为 “在场” (Being as being, Sein as Seiend) 的时间性话语特权。如果你遵循西方哲学传统, 就会认识到并验证这个事实:即使胡塞尔也在不断赋予当下的在场特权 (尽管我是通过学 习胡塞尔而成为现象学家,但我必须说,在某种程度上我质疑并解构了胡塞尔,尤其是有关 “当下” 的问题)。对于胡塞尔来说,每⼀种意识体验都是以所谓 “活⽣⽣的当下” (der lebendige Gegenwart) 的形式出现,或受其制约,在⽇常经验中,没有什么不是当下的, 我们离不开当下,永远 “在场”。胡塞尔把当下⽣活,称之为每种体验的原始形式,这个准时的当下,是每个经历的矩阵。我想挑战这个公理、规则 (这也是为什么我转向表⾳⽂ 字的书写问题),来证明没有某种印迹 (trace), 指向某种不在场,就不会有在场,总是⼀些东⻄指向另⼀些东⻄。也就是说,某种不在场事物的印迹决定我们在场的经验,所以没有纯粹的在场。在场总是被另⼀个在场的印迹,或者其他什么标志;他者总是标志着在场的在场中,这就是我说的印迹。⼀切都始于印迹,这个论点在哲学中并不受欢迎。在 “存在” 和 “在场” 之前,在 “有” 之前 (Sein and Seiend, Being and being, il ya, there is) 就有了印迹,所以我尝试着把印迹概念⽆限扩展,所有的事物都 “是” 印迹;所有的经验都 “是” 印迹的组合。【42】

德⾥达⼗分明确地指出:印迹不是在场,也不是不在场,此印迹抹去彼印迹,再被新的印迹抹去。在场的印迹只是印迹的印迹,拟象的印迹,印迹的拟象。【43】 此处听上去颇似佛教⼤乘论:⾊即是空,空即是⾊,诸法空相,不⽣不灭。德⾥达要证实的当然不是 “般若波罗蜜多⼤神咒”、佛教空性,他要论证的是:印迹通过⽂本所获得的在场特权,印迹如何决定我们的在场经验,以及这种在场经验如何⽀配各种体制、社会结构和政治制度。【44】

Philosophy 是探索看不⻅、摸不着的 “存在”,“在”,“是”,“有” 的 “科学”,是⼀个从柏拉图开始,希望把 “⽆常” 论证、推理成 “有常”,希望证明 “⾊就是⾊,空就是空” 的理性科学!20世纪40年代海德格尔宣告,⾃柏拉图开始的⻄⽅ “本体论” 终结,希腊⼈希望以 philosophy 来证明的 “有常”,本质上是 “⽆常” (因此有东⽅⼈把海⽒与禅宗扯在⼀起)。海德格尔称⾃⼰的⽅法是 “新本体论”,目标是证明 “有常” 到 “⽆常” 的意义,⽽不是给 “⽆常” 和 “有常” 定义。因此他要 “少⼀点哲学,多⼀些对思考的关注;少⼀点⽂学,多⼀些对⽂字的关注。未来的思考将不再是哲学,⽽以曾经是更真实的,形⽽上学⽅式思考”。从柏拉图到海德格尔,这个穷经皓⾸的努⼒过程,就是⻄⽅哲学史。

20世纪60年代,法国后结构主义哲学家们使 philosophy 根本逆转:福柯认为,传统线性历史观下的历史、⼈⽂、 科学只是⽂字⽂献的再创造,是⼀个虚拟⽂本世界,使我们对真实历史或现实误解⽽隔离;德⾥达认为,表⾳⽂字与本体论不可分割 (因此海德格尔新本体论仍然本体论),表⾳话语是⼀种语⾳统治、强制形式,以表⾳⽂字形成的⼈⽂、科学⽂本⽂献和历史与现实不符,合法性是建⽴在话语语⾳形式上的,(因此 philosophy 与⾮表⾳⽂字⽆关,所以中国没有 philosophy);利奥塔认为,⻄⽅现代知识结构失去了稳定性和合法性,当代知识⽣产的目的不再是为 “可知”,⽽是为 “不可知”,知识和科学⽣产失去了原有的使⽤价值,取⽽代之的是交换价值,像货币流通⼀样,是⼀种买卖交易关系,知识因此碎⽚化⽽成为商品,知识不再引导⽣活,⽽成了⽣活的债务和障碍;德勒兹认为,philosophy 不是 “理性” 分析科学,⽽⼀种 “理性” 创造⼿段 (此理论使⽂艺界兴喜若狂)。

历来 “士以哗世取宠,苟⼀时之得以⾃负”,⽽流⾏⼀时之说:历史已死、摄影已死、艺术已死,这死那死,可都没死,philosophy ⾃然也没死,更不是什么 “语⾔学之后的形⽽上学”,因为我们⾄今还分不清,表⾳与表意⽂字差别,也搞清什么是语⾔学。可不管众⼝如何难调,philosophy 已经失去 了⾃⼰的 “宏⼤叙事” 途径,⽆论我们如何努⼒去理解,结果可能都是盲⼈摸象,这不是 “解构” 或 “后理论” 问题, ⽽是我们受制于时代形成特殊认知途径的问题。如果我们不急于断⾔或下结论,就会认识到:今天不读四书五经,仍⽆以为 “国学”,不读法国后结构主义哲学,也⽆以为 philosophy。斯洛特戴克提醒我们:

⼈类思考意味着不再享有天堂的清明。⽽凡⼈只要栖息于⾁体,就要为所有差异中的差异付出代价:因为我们对于多数世事不求甚解,所以⽣活在天上明亮与地下阴暗的视野断裂中。我们却注定要⾯对更⿊暗的万事万物,哲学只是⼀个照亮笼罩着我们的沉沉暮⾊之努⼒⽽已。【45】

注释:

【1】 冯友兰《新原道:中国哲学的精 神》,51 ⻚,北京:中国⻘年出版 社,2005 年。

【2】 »Paideia oder Erziehung als Heranbildung des Menschen für eine latent oder manifest imperiale Großwelt ist nicht nur ein Grundwort des antiken Philosophierens, sondern benennt auch das Programm der Philosophie als politischer Praxis. An ihm läßt sichablesen, daß die Geburt der Philosophie durch die Heraufkunft einer neuen riskanten und machtgeladenen Weltform bedingt war – wir nennen sie heute die der Stadtkulturen und der Imperien. « Peter Sloterdijik, Philosophische Temperamente, von Platon bis Foucault, 16, 2009 Diederichs Verlag, München.

【3】 »Manche Religionshistoriker meinen, zeigen zu können, daß die Lehre Platons in manchen Aspekten geradezu eine Modernisierung schamanistischer Traditionen darstellte. « Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 14.

【4】 » Diese sollten es unter der Anleitung eines fortgeschrittenen Meisters dahin bringen, ihre bisherigen bloßen Familienund Stammesprä- gungen zu überwinden zugunsten einer weitblickenden und großgesinnten Staats- und Reichsmenschlichkeit. « Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 16.

【5】 »In ihrer optimistischen Frühzeit hatte die philoso- phische Erziehung nicht weniger im Sinn als eine Umbe- seelung oder Umbegeisterung der Individuen; sie setzte sich das Ziel, aus verworrenen Stadtkindern erwachsene Weltbürger zu machen, aus inneren Barbaren zivilisierte Reichsmenschen, aus berauschten Meinungsinhabern besonnene Wissensfreunde, aus trübseligen Sklaven der Leidenschaften heitere Selbstbeherrscher. « Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 23.

【6】 Ning Zhang, “Interview with Jacques Derrida, The Western Question of ‘Forgiveness’ and the Interculture Relation,” Comparative and Continental Philosophy, 12, no. 1 (2020): 5–16.

【7】 Zhang Longxi, “The ‘Tao’ and the ‘Logos’: Notes on Derrida’s Critique of Logocentrism,” Critical Inquiry 11, no. 3 (March 1985): 385–398.

【8】 Danie Birnbaum and Anders Olsson, “An Interview with Jacques Derrida on the Limits of Digestion,” e-flux Journal #02- January 2009.

【9】 »Die optischen Täuschungen der Historie lassen das, was anfangs nur eine anspruchsvolle Vorahnung von dem inneren Zusammenhang zwischen Macht und Methode war, als Aufbruch ins Zeitalter der technologischen Machtergreitung erscheinen. « Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 46.

【10】 Barzun, From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life; 1500 to the Present,78. New York: Harper Perennial, 2000.

【11】 同上 3 ⻚。

【12】 Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 46.

【13】 Barzun, From Dawn to Decadence, 200.

【14】 Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 46, 47.

【15】 Barzun, From Dawn to Decadence, 200.

【16】 同上 508 ⻚。

【17】 同上。

【18】 同上。

【19】 Hegel, The Philosopphy of History, 299. »Das Prinzip der Größe, des begrifflosen Unterschiedes, und das Prinzip der Gleichheit, der abstrakten unlebendigen Einheit, vermag es nicht, sich mit jener…« Vorrede, 46, Hegel, Phenomenology of Sprit.

【20】 Barzun, From Dawn to Decadence, 508.

【21】 Hans Uirich Gumbrecht, After 1945, Latency as Origin of the Present, 14, Stanford: Stanford University Press, 2013.

【22】 陈嘉映 “我们不再那样感受世界” http:/mp.weixin.qq.com/s/fDxFW6SB_EX nWqw80MZ17g

【23】 Car d'autre part, c'est la question de l'être que Heidegger pose à la métaphysique. Et avec elle la question de la vérité, du sens, du logos. La méditation incessante de cette question ne restaure pas des assurances. Elle les déloge au contraire à leur propre profondeur, ce qui est plus difficile, s'agissant du sens de l'être, qu'on ne le croit souvent. En interrogeant la veille de toute détermination de l'être, en ébranlant les sécurités de l'ontothéologie, une telle méditation contribue, tout autant que la linguistique la plus actuelle, à disloquer l'unité de sens de l'être, c'est-à-dire, en dernière instance, l'unité du mot. Derrida, De la grammatologie, 35-36. Paris: Les Éditions Minit, 1967.

【24】 Hegel est aussi le penseur de la différence irréductible. Il a réhabilité la pensée comme mémoire productrice de signes. Et il a réintroduit, comme nousessaierons de le montrer ailleurs, la nécessité essentielle de la trace écrite dans un discours philosophique — c'està-dire socratique — qui avait toujours cru pouvoir s'en passer: dernier philosophe du livre et premier penseur de l'écriture. Derrida, De la grammatologie, 41.

【25】 Ce développement, joint à celui de l'ethnologie et de l'histoire de l'écriture, nous enseigne que l'écriture phonétique, milieu de la grande aventure métaphysique, scientifique, technique, économique de l'Occident, est limitée dans le temps et l'espace, se limite ellemême au moment précis où elle est en train d'imposer sa loi aux seules aires culturelles qui lui échappaient encore. Mais cette conjonction non fortuite de la cybernétique et des « sciences humaines » de l'écriture renvoie à un bouleversement plus profond. Derrida, De la grammatologie, 21.

【26】 La voix des sources se n'entend pas. Rupture entre le sens originaire de l'être et le mot, entre le sens et la voix, entre la « voix de l'être » et la « phonè », entre I' « appel de l'être » et le son articulé; une telle rupture, qui confirme à la fois une métaphore fondamentale et la suspecte en accusant le décalage métaphorique, traduit bien l'ambiguïté de la situation heideggerienne au regard de la métaphysique de la présence et du logocentrisme. Derrida, De la grammatologie, 36.

【27】 Foucault, Language to Infinity, In Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault. Edited by Donald F. Bouchard. Translated by Donald F. Bouchard and Sherry Simon. Ithaca: Cornell University Press, 1977. 为慎重起⻅,请参阅福柯原⽂:Le Langage à l’infini: (Hypothèse qui n'est pas indispensable, tant s'en faut: l'écriture alphabétique est déjà en ellemême une forme de duplication puisqu'elle représente non le signifié, mais les éléments phonétiques qui le signifient ; l'idéogramme au contraire représente directement le signifié, indépendamment du système phonétique qui est un autre mode de représentation. Ecrire, pour la culture occidentale, ce serait d'entrée de jeu se placer dans l'espace virtuel de l'autoreprésentation et du redoublement ; l'écriture signifiant non la chose, mais la parole, l'œuvre de langage ne ferait rien d'autre qu'avancer plus profondément dans cette impalpable épaisseur du miroir, susciter le double de ce double qu'est déjà l'écriture, découvrir ainsi un infini possible et impossible, poursuivre sans terme la parole, la maintenir au-delà de la mort qui la condamne, et libérer le ruissellement d'un murmure. Cette présence de la parole répétée dans l'écriture donne sans doute à ce que nous appelons une œuvre un statut ontologique inconnu à ces cultures, où, quand on écrit, c'est la chose même qu'on désigne, en son corps propre, visible, obstinément inaccessible au temps.)

【28】 Foucault, The Archaeology of Knowledge & the Discourse on Language. Translated by A. M. Sheridan Smith, 7. New York: Pantheon Books, 1972.

【29】 Foucault, “The Subject and Power” in Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, 212. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: The University of Chicago Press, 1983.

【30】 Foucault, “Man and His Doubles”, The Order of Things, An Archaeology of the Human Sciences,361. London and New York: Routledge Classics, 1989.

【31】 Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. Translated by Frederick G. Lawrence, 265. Cambridge, MA: The MIT Press, 1987.

【32】 Dreyfus and Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 30.

【33】 张隆溪《中国⽂化⼗论》,4 ⻚。上海:复 旦⼤学出版社 2005 年。

【34】 张隆溪《中国⽂化⼗论》,50,64 ⻚;范 炳煇《诸野拾萃》,257 ⻚。Berkeley: Philosophy and Art Collaboratory, 2024.

【35】 范炳煇《诸野拾萃》,256 ⻚。

【36】 张宁 “德⾥达的中国之⾏”,《⼈⽂天地》 2001 年 12 ⽉号,81 ⻚。

【37】 中国学者李零⾮专业的 “杂说”,理解深 刻,解说锐利,远远胜于中国哲学界的专 业 “论述”。 李零《放虎归⼭》,51, 60 ⻚。太原:⼭⻄⼈民出版社 2008 年。

【38】 Ning Zhang, “Interview with Jacques Derrida, The Western Question of ‘Forgiveness’ and the Interculture Relation”, 14.

【39】 Ning Zhang, “Jacques Derrida’s First Visit to China: A Summary of His Lectures and Seminars.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 2, no. 1 (December 2002): 141–162.

【40】 同上。

【41】 同上。

【42】 同上。

【43】 Derrida, Speech and Phenomena: And Other Essays on Husserl’s Theory of Signs, 156. Translated by David B. Allison. Evanston: Northwestern University Press, 1973.

【44】 Zhang, “Jacques Derrida’s First Visit to China: A Summary of His Lectures and Seminars”, 153.

【45】 »Nicht mehr die volle Luzidität des Himmels teilen. Die Sterblichen leisten, solange sie in diesen Körpern da sind, ihren Tribut an den Unterschied aller Unterschiede Indem sie das meiste nur undeutlich wissen, erleiden sie den Bruch zwischen der Transparenz dort oben und der trüben Sicht hier unten. Wir sind dazu verurteilt, in allem mit einem Zusatz an Dunkelheit rechnen zu müssen. Philosophie ist immerhin ein Unternehmen zur Aufhellung des Zwielichts, das wir bevölkern. « Sloterdijik, Philosophische Temperamente, 22.